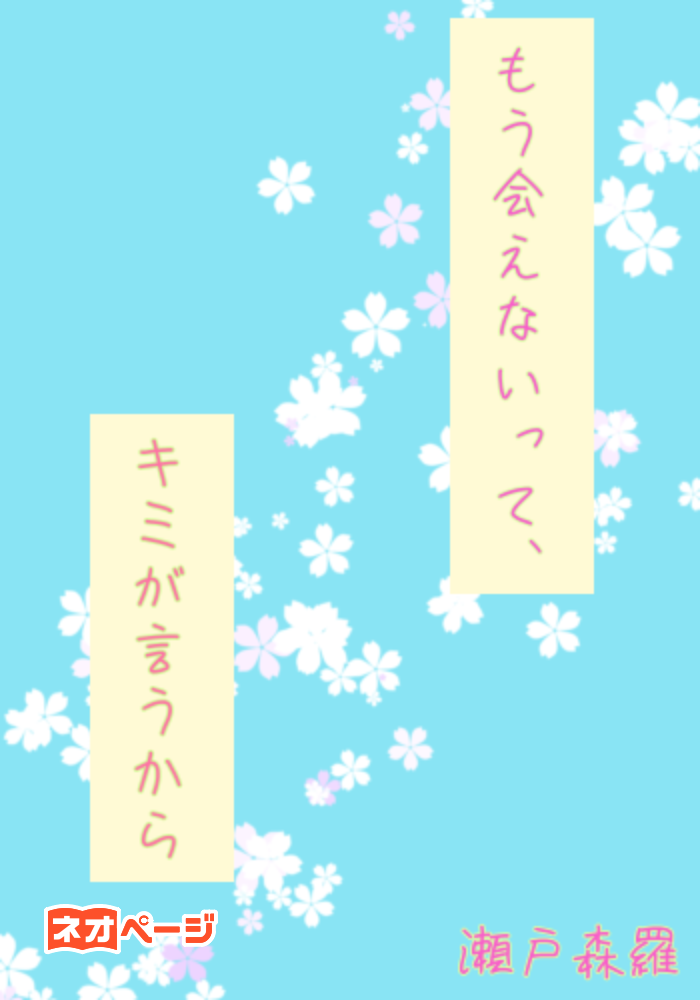

公開日

完結済

3月、桜の花が開き始め、いつもの通学路は華やかに彩られる

それは美しくも儚く、淡色の花弁は風に触れるだけで散っていく。やがて私たちも、散り散りになる

伝えなきゃ。キミが遠くへ言ってしまう前に

登校

高校生活の終わり。既に進路は決まっていて、授業なんかも残ってはいない。

この先には輝かしい未来が広がっていて、順風満帆な明日が私を待っている。

それでいい……はずだった。

3月。校庭では桜の花が開き、旅立つ私たちを祝福しているかのようだった。

春風が吹く度に紙吹雪のように舞い散る桜は、色気の無い校庭を桃色に染め上げていく。

その鮮やかな花弁の絨毯の上をしゃくしゃくと歩く度に、儚さと美しさを併せ持つ薄氷のようなものであると感じる。

もうすぐ私たちも、この花弁のように散り散りになっていく……。

一際強い風がごうと吹いて、私の髪を引いた。

卒業式まであと3日。3年の月日を過ごしてきた学舎もこれ以降訪れることはない。1/365に濃縮された1年を、たった半日になった登校時間で反芻できるはずもない。

つまり私には、時間がなかった。

受験もうまくいってあとは卒業するだけなのに何を嘆くことがあるのかと、そう思うだろう。しかしどうしても、どうしても今やらなければならないことがまだ残っていた。

「お、恵美ぃ」

唐突に背後からかけられた声に反応して身体が跳ね上がる。

「な、なに?びっくりした」

「悪ぃ悪ぃ」

申し訳なくもなんとも思ってなさそうにヘラヘラと笑いながら彼は言う。

「もう、失礼ね」

そう言って私はツンとそっぽを向く。

「そう怒んなって」

本当は、動揺した顔を見られたくないから。

「な、それよりこれ綺麗だよなぁ」

そんな私を気にもせずに地面を覆っていた桜の花弁をぼふんと蹴散らす。

「そうね」

私は少し頬を膨らませながら返す。

「もう3年経つのかぁ。へへ、でもこの桜が見れるのって1ヶ月くらいだからやっぱ新鮮だわ」

そんなことを言いながらずっと桜を弄んでいる。

「確かに綺麗ね。……綺麗だけど、こんな桜……咲かなければ……」

「ん?なんか言ったか?」

独り言を聞かれてしまい慌てて私は咳払いする。

「ほらっ!いくよ!」

未だに靴の上に花弁を遊ばせている彼の背を押して校舎に導いた。

なんてことない、ただの友達のひとり。

それが私と彼との関係だった。

ただ、私だけはそう思っていなかった。

底抜けに明るい笑顔と、時々見せる頼りになる一面に惹かれていた。受験の時だって励ましてくれたのは彼だった。

彼は、井上 真人は私の恩人だ。

そう、感謝を伝えればそれまでの、ただの……。

と、言いたいところだったが私のココロはそれを許さないらしい。

彼を見かける度に心臓は早鐘を打ち、瞳はついていこうとする。

顔はりんごみたいに紅潮するし寝ている時でさえ彼は私に会いに来る。

はっきり言って迷惑だ。迷惑……こんなふうに、私を惑わして……。

そんなことばかり考えて言い訳にした。逃げ続けた。でもそれももう終わりなんだ。

あと3日で、キミにはもう会えない。