公開日

完結済

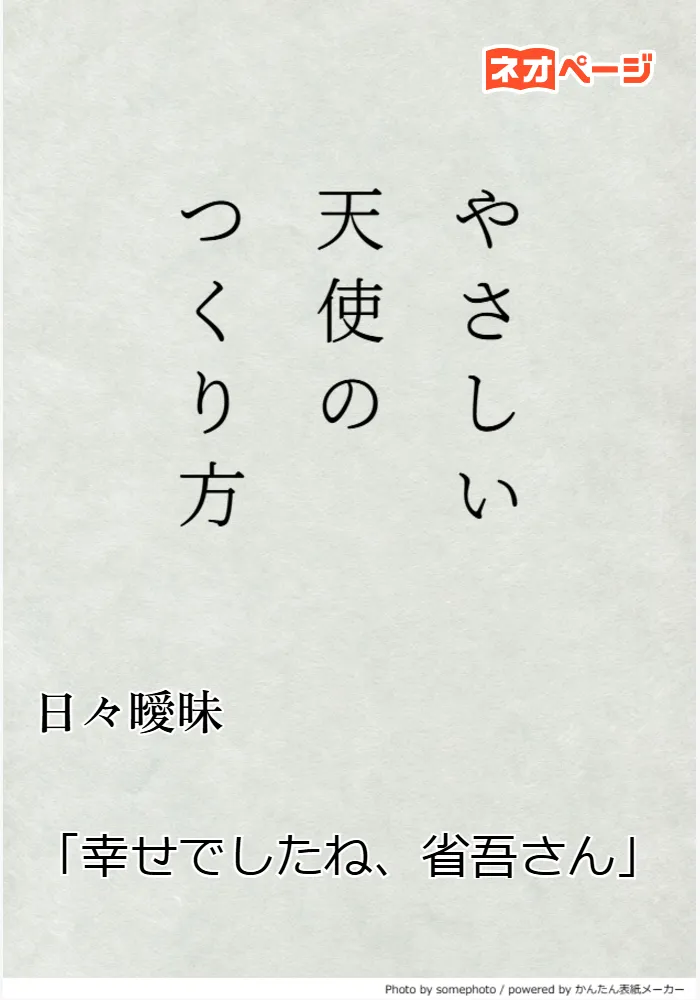

天使の目的は、僕に死ぬ間際、後悔をさせることらしい。

だが、言葉とは反面、天使との日常は僕に思わぬ変化をもたらす。

そして当初の彼女の思惑とはてんで違い、僕はこの上なく幸福に、人生を終えることになった。

第1話

背徳感、という言葉を最初に考えついた人間はすこぶる健全な精神の持ち主だったのだろう。

己を律する全能的な『誰か』を仮定して、その『誰か』に示された『最適ルート』からそれた行動を取ることに対して罪悪感と興奮が入り混じったような感覚を覚える。

そんなの、僕から言わせてみればただのシチュエーションプレイだ。

だってそうだろ、もしも自分に人生の最適解を教えてくれる誰かが本当にいるなら、殆どの人間はそれに背こうなんて思わないはずだ。

そもそも人生に最適解がないからこそ成立する、破るために用意された十戒、落ちるために掘った落とし穴、そんなものに興奮できる人間は、さぞかし幸福な人生を謳歌しているに決まっている。

病院の屋上で吸う煙草も、手狭な自宅のキッチンで吸う煙草も、僕にとっては単なる味つきの深呼吸だ。なんの付加価値も、罪の意識がもたらしてくれるらしい興奮も、別にない。

「あの、煙たいです」

咥えるでもなくぼんやりと持った煙草の火がフィルターの先に差し掛かったころ、いきなり風下の方からそんな声がした。若い、女性の声だった。

声の主の女の子は、屋上を囲う飛び降り防止の柵のそばに座り、やけに伸びた髪を風に遊ばせながら、わざとらしく眉をひそめてこちらを見ていた。

「あ、ごめんなさい」

慌てて灰皿に煙草を押しつけながら、僕はふと疑問に思う。

なぜ、そんなところに人がいるんだ。

屋上に出た段階で、ここに他の患者の姿がないことは確認していた。それに、僕が座っているこの場所は、ちょうど院内から屋上に続く、唯一の出入口、その正面。いくらぼんやりしていたとはいえ、視界に人間の姿が映ればさすがに気づく。

「驚かせちゃいました?」

夕日にあてられていて一瞬わからなかったが、女の子はやけに透き通った白い長髪で、服装もよく見ればこの病院のものではない。麻のような生地でできた、彼女の髪の色よりほんの少しくすんだ白色のワンピース。腰にくびれのような絞りのない形状だったので、誤解していたようだ。

だが、彼女が突然現れた事実に変わりはない。

「……あなた、人間ですか?」

自分でも、何を訊いているんだろう、と思った。言葉が交わせて、背丈も僕よりほんの少し低いだけの彼女が、人間じゃなきゃなんだっていうんだ。……でも、もしも万が一、いや、億が一、人間じゃなかったとしたら、僕は彼女に相応しい言葉を知っている気がする。

僕が馬鹿げた考えを持て余していると、女の子はどこか嬉しそうな含み笑いをしながら、僕の目の前まで歩いてくる。

含み笑いが、ぱ、と解ける。

首を傾げて彼女は言った。

「いいえ、天使です」