公開日

連載中

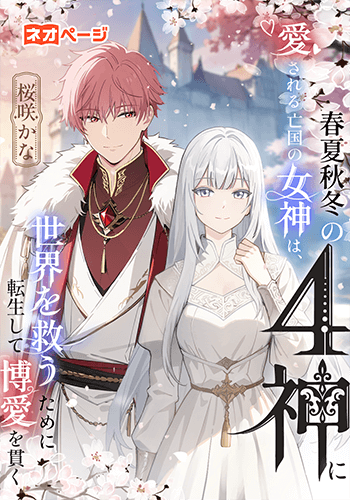

季節を司る4人のイケメン神様と、無感情な女神による博愛の物語。

春夏秋冬を司る4神が治める4国に囲まれた、シーズン国。

シーズン国を治めるのは『季節の安定』を司る第5の神、女神シルク。

その能力は心に影響されるため、恋をしてはいけない運命にあった。

だが一人の神と恋をした事により、自国を滅ぼしてしまう。

数百年後、転生したシルクは滅びたシーズン国の廃墟で目覚める。

この時、春夏秋冬の4国にも美しい景色はなく、異常気象で滅亡の危機にあった。

シルクに前世の記憶はないが、無意識に発動する『季節を安定させる』能力で、全世界を救う決意をする。

シルクは4国の神々に愛され求婚されても、一人だけを愛してはいけない運命。

『祖国の復活』と『世界の安定』のために博愛を貫いていく。

第1話 廃墟で目覚めた女神

この世界には5つの国が存在している。

春夏秋冬を象徴する4つの国は、4人の季節の神がそれぞれ治めている。

4つの『季節の国』に囲まれる形で中心部に存在するのが、第5の国『シーズン』。

シーズン国を治めるのは、季節を司る5神の中で唯一の『女神』であった。

しかし、女神は恋をしてはいけない運命にあった。

「……様。……様、私……」

誰かの名を呼ぶ自分の声が聞こえる。

でも不思議な事に、自分の声なのに誰を呼んでいるのか聞き取れない。

自分は今、どこかの城のバルコニーで誰かと抱き合っているようだ。

優しい温もりと、愛しい感情だけはハッキリと伝わる。これはきっと恋で、相手の男性は恋人なのだろうと思った。

抱擁を緩めた男性が、自分と顔を合わせて口を開く。

「シルク……」

彼が呼んだその名が、きっと私の名前なのだろう。

そして、私……シルクの容姿は、白い肌に銀の瞳、銀の長い髪。さらに白のドレスに身を包んでいて、まさに全てが純白。

今の自分は映画を見ているかのように、別の場所から自分自身の姿を眺めている感覚に近い。

あぁ、これは夢なのだと気付いた。

だが自分の姿は見えても、目の前で顔を合わせている男性の顔が見えない。黒いモヤがかかったかのように、人の顔のシルエットしか映し出していない。

彼の声も、まるで機械を通したかのように無機質で声質すらも判別できない。

彼が誰なのか分からない……全く認識できないのだ。

分かるのは、自分の名前が『シルク』であること。目の前の彼が愛しい人だということ。

その愛しさを伝えようとして、シルクは彼に触れそうな距離にある小さな唇を開く。

「私は……あなたを……」

愛しています、と……言いかけた瞬間に、その言葉を遮るかのように、目の前の全てが暗転した。

あぁ、夢から覚める……シルクは薄れゆく意識の最後に、そう思った。

あの夢から、どのくらいの時間が経ったのだろうか。

肌に感じる冷えた外気と、冷たい床の不快感によってシルクは目を覚ました。

今、自分はどこかに倒れているようだが、シルクには状況が全く分からない。

(ここは……どこ?)

倒れたままの視界で見える床を見る限りは室内のようだが、砂利や石の破片などが散乱していて荒れ果てている。それに、室内にしては風が吹き抜けていて寒い。

ようやくシルクは起き上がって床に座り込み、呆然としながら周囲を見回す。

ここは石造りの城の中のようだが柱は折れ、壁や天井も朽ち果てて外の景色が見えている。ほぼ外にいるのと変わらない。

(廃墟……?)

瓦礫に囲まれるようにして、シルクは城の一階……おそらくエントラスホール辺りに倒れていたと思われる。

静かで人の気配も全くない。薄暗くて朝なのか夜なのかも分からない。この城は、まるで何百年も前から放置された廃墟のように見えた。

(私……私は……?)

シルクはその時、気付いた。自分がなぜここにいるのか、疑問はそれだけではない。自分の事すら何も思い出せないという事に。

ただ唯一、ここで目覚める前に見ていた『夢』の内容だけは鮮明に覚えている。

あの夢で『シルク』と呼ばれていた女性が自分自身であれば、それが自分の名前なのだろう。

それを確かめようと、シルクは立ち上がる。崩れ落ちた四方の壁を見回して、ある物を見付ける。

それは壁に立てかけられた姿見。この鏡も上部が割れていて元の大きさの半分もないが、そこにシルクは自分の姿を映して見る。

(これが、私……)

白い肌に銀の瞳、銀の長い髪。そして純白のドレス。これはまさに、あの夢で見た『シルク』と同じ姿であった。

年齢は、大人にしては少し幼さが残る。見た感じ18歳くらいだろうと思った。

(私、真っ白……)

シルクという名の通り、何色にも染まっていない純白を象徴するかのような己の姿。

白いのは自分の容姿や服だけではない。頭の中も真っ白で、何も思い出せない。過去の記憶を完全に失っているようだ。

廃墟で倒れていた割にはドレスに一切の汚れはない。どれほどの時間、ここで気を失っていたのかは定かではないが、それが違和感に思えた。

……その時、外から微かに人の声が聞こえてきた。遠くの声に耳を澄ますと、それはだんだんとこの場所に近付いてくる。

どうやら、その声は男性と女性の二人で、何か会話をしながら歩いてくるようだ。

(誰かいる……!!)

シルクはその声に導かれるようにして廃墟の外に出る。……が、目の前に広がる外の景色を一望した瞬間に息を呑む。

おそらく広場であった場所に草木は一本も生えていない。経年劣化で朽ち果てた建物の瓦礫が散乱していて、まるで戦場の跡地のようだ。

それに、空を見上げても灰色の雲で覆われていて薄暗く、時間も季節も分からない。目や肌で感じられる生気が全くない。

全てが『無』……そんな場所に感じられた。

(……なんて寂しくて悲しい場所なの)

そんな場所に立ったシルクが茫然自失していると、この場所に辿り着いた男女二人が、呆然と立ち尽くすシルクの姿を発見した。