公開日

連載中

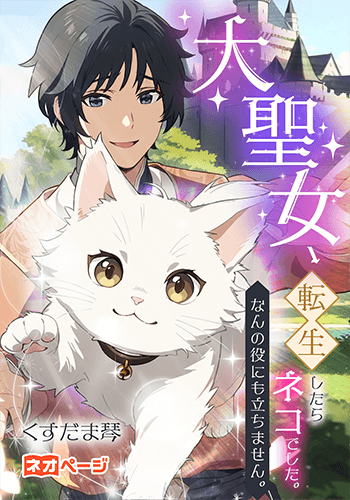

魔物大発生の最前線で死んだ大聖女チカ。

今世は猫に転生しており、死にかけて前世を思い出した。

現在ではテレーブラン魔法伯に溺愛され、愛の重さに押しつぶされそう(物理)だけど、そこそこ平和に暮らしている。

けれども前世を思い出してしまったら、魔法は使うし魔道具開発はするし内政のお手伝いまでしてしまう。

——大丈夫、大丈夫、きっとバレない。まさか猫が何かするなんて思わないよ。わたしのネコは完璧です!

平和に暮らしながらも気になるのは前世の母国がどうなったということ。

敬愛する皇帝陛下の無事を気にしながらも、チカは今日も魔法伯にギュウギュウとされるのだった。

◆ 月・木 更新予定 ◆

第1話 なぜか猫になっていた

死んだ。と思ったら生きてたらしい。

でももう死にそう。

黒い翼を羽ばたかせた生き物が、ふたたび降りてくる。

くちばしと鋭い爪が容赦なく襲いかかる。

痛いは通り過ぎ暑くて寒くて苦しくて。熱に浮かされたようにぼーっと、思わず冥界の門をくぐりそうになった時だった。

「————大丈夫か?! 今助けるからな!!!!」

————幻聴が聞こえる…………。

いまさら助けなんて来るわけない。

国一番なんて言われた護りの大聖女様も、この通り虫の息ですよ。

でもうれしかった。

こんな魔物の大群の中にわざわざ飛び込む者なんていない。わかっている。

諦めていたわたしには、思いがけず受け取った贈り物のような言葉だった。

たとえ幻聴だったとしても、最期に聞けてよかった。

心のこわばりが

「——おい、ネコ!! 大丈夫か?!?!」

大丈夫じゃないけど、ありがとう————って、猫……?

「ニャ…………?」

…………なんで、猫…………?

わたしの意識はそこで途切れた。

◇

「……————ネコぉぉぉぉ!!!! 目を開けてくれぇぇぇぇ!!!!」

——うう、うるさくて寝てられないの……。もうちょっと寝させてほしいんですけど……。

「だんな様、寝ているだけでございます。最上級ポーションを滝のようにかけて死ぬわけがございません」

「わからないじゃないか、セバス!! こんな小さくてかわいいのにあんな怪我をしたのだぞ?!」

「ニャ……(寝ていただけです……)」

はっ!

ニャって。ニャって言った! わたしの口、ニャって!

「目を開けた!! ネコ生きていたか————!! よかったぁぁぁぁ!!」

目の前で男の人が泣いていた。

わたしが生きていてよかったって泣いているらしい。

え、猫? 本当にわたし猫?

視界に入る持ち上げた手、いや、前足は灰色でフサフサだ。

泣きながら覗き込んでくる瞳に映っているのも、ちょっと毛が長めの子猫だった。

「ニャ————————?!(ええええええええええ?!)」

いやいやいやいや、ちょっと待って。

覗き込んでくるその顔、泣いてひどいことになっているけど見覚えがある。

この人、すぐ抱っこする人。それで吸おうとするから、油断も隙もならないの。

まじめな顔をしている時は、目元涼やかな、なかなかの男前なんだけど。

黒曜石の瞳が濡れて輝き、長めの黒い前髪が動くたびに揺れている。

年のころは、多分二十代半ばくらい。

名前は確か、シモベ氏。シモベが食事を持って来ましたよ〜とかなんとか、しょっちゅう名乗っている変わった人。

——って、猫としての記憶もうっすらあるな。

魔物の大群に死にそうになっていたのは——ああ、“前の生”の時、だ。

死にそうっていうか、その時に死んだのだろう。

そして猫に転生して、また死にかけ、前世の記憶を思い出したということらしい。

スーベル神が織りなす歴史布の中で、生きとし生けるすべてのものが輪廻転生を繰り返すというのは、本当のことだったのだなぁ。

今ごろ、国はどうなっているんだろうか。

“栄華ここに極まれり”

そう謳われていたキンザーヌ大帝国。

近年、魔物門がいくつも開いたことにより、その栄光には

次から次へと生まれ出ては襲いかかってくる魔物。

わたしが死んでから、残った者たちは町を、国を守れたのだろうか。それともまだ魔物の脅威にさらされているのか————。

わたしは護りの大聖女と呼ばれていた。

生まれたのは国の北の方の小さい港町。そこで食堂の娘として暮らしていた。

——十一歳で結界の魔法を発現させるまでは。

その時、町のはずれに開いた魔物門は、小さいものだったのだと思う。

でも恐ろしい光景だった。

黒いモヤをまとった魔のモノ。

魔物は闇の冥界からやってくると言われている。

黒く悪に染まってしまった魂だけが落とされる闇の冥界。そこに住んでいる魔物はその闇色に染まった魂をしゃぶるのだ。

生き物とは違う、黒い禍々しいモノたち。

それが町を襲ってきた。

あの時の恐ろしさは今でも覚えている。

おぞましい一体がわたしの方に向かってきて、とっさに身構えた時に力が放たれた。防衛本能というものだったのだと思う。

強い護りの力——結界。

町を覆う見えない壁が、魔物を押し返した。

押し寄せてくる魔物たちを退けて、国の魔物討伐兵がたどり着くまでわたしは町を守りきった。

そこから魔法院に引き取られるまではあっという間だった。

魔法に関することを学び、魔力を鍛え、十四歳にして大聖女の称号を授かった。

ほどなく、わたしの結界の力は薄く引き伸ばせば国の端まで届くほどになった。

薄く引き伸ばした結界は、魔物の侵入を防ぐことはできなかったが、力を削ぐことができた。

結界内へ無理に入り込めば、魔物は見えない何かに纏わりつかれたように動きが鈍くなるのだ。

そうして弱くなった魔物を討伐兵が倒す。

もちろん大聖女だけに任せておいてはいずれ困ることになるので、結界を作り出すことができる魔法師の育成には力を入れ、魔物の研究も進めていた。

キンザーヌ大帝国は力と知恵とをもって護られていくはずであった。

——それなのに、何もわかっていない、見ようともしない貴族派が、「ずるい」と声をあげたのだ。

帝都ばかりが護られるのは、ずるいと。

たしかにわたしの護りの力は、国を護る結界とは別にもうひとつある。

なんの意識もしなくても常時展開されている結界。それは自分自身を護るための防衛本能の一種なのだろう。

だが自衛結界と名付けられたその力で護れるのは、せいぜい小さな屋敷ひとつ分といったところだった。

発揮される力を有効に使うために、わたしは帝城に住んで陛下に付き従っていたが、そんな小さい力が帝都全部になど影響を与えるわけもなく。

帝都が平和なのは、皇帝陛下が率いる魔物討伐兵たちが、戦い護っているからなのだ。

わたしの作り出す結界は、間違いなく国全部を覆って護っていたし、全土の魔物は弱くなっていた。

けれども見えない結界を信じない貴族派の領主たちは、魔物門が多い地方でこそ聖女は仕事をするべきであると言うのだ。

結界を正しく理解している皇帝派との対立は五年におよび、徐々に派閥の貴族を取り込まれた歳若き皇帝陛下は、貴族派に屈した。

わたしは派遣された辺境で、最前線に置かれた。

魔物が町に入ってくると、仕事をしてないと言って食事を抜かれ鞭をふるわれた。

結界を厚くすると、その近隣の地域には魔物が入ってこなくなる。けれども遠くの領の結界がなくなる。

だから特定の領にだけ結界を厚くするなんてことはできない。

わかっている。

けれども、死にそうな目に合えば流されてしまうものだった。

わたしは結界を厚くした。

魔物はまったく近寄らなくなった。

その町の魔物討伐兵は戦わなくなった。

近寄らないというだけで、結界の外で魔物は増えていくというのに。

目に入らなくなった魔物は、いなくなったものだと思ったのか。

いつしか聖女の結界の力で魔物が近寄ってこないということを忘れた貴族派の領主は、皇帝への不満をわたしにぶつけるようになった。

「金ばかりかかる、この役立たずが!」

「皇帝のお飾り人形が!」

「いい気になりやがって、若造め!」

「この国を治めているのは私たちだ!」

結局、結界を厚くしても、鞭で打たれるのだ。

殴られ蹴られぼろのようになって。

「この汚いものを町の外に捨ててこい!」

捨てられたわたしは、それならばもうこの地方だけ厚くしておく必要はないと、結界の力を薄く引き延ばした。

護りの力が国を覆う。

当然、魔物は町を襲ってくる。このあたりには、討伐をしなかった間に増えた大量の魔物が押しよせるだろう。

でも弱くはなっている。今なら、わたしが生きている間なら、結界の力がある。

こんなぼろのようになった体は、あと数日もすれば冥界の門をくぐるだろう。

それまでに、どうか討伐を。

魔物たちの群れがわたしのすぐ脇を通り過ぎていく。常時展開の自衛結界のおかげで、死ぬまでは魔物に喰われることはない。

遠のく意識の中で、まだだ、まだだと耐える。

————ただ、かのお方の盾でありたかっただけなのにね。

信頼していた帝都の友人たちがお護りしてくれているかな。

思い出すのは友人と、顔を知ることもない尊きお方。

皇帝の血筋のものは面布を着け、下々の者に顔を見せない。

『チカはどこにもやらぬ』

そう言った陛下は、黒い布の内側でどんな顔をしていただろう。

なんて思うのは不敬だろうか。

いつも穏やかな陛下の声に、初めて情がのっていた。

『すまぬ、チカ。だが、必ず取り返す』

————もう、そのお言葉で十分です、陛下。

この護りの力に願う。

どうか、あの方をお護りください。

それが前世の最後の記憶だった。

今、国がどうなっているのか、知る

けれども、わたしはとりあえず生きている。

猫だけど。

シモベ氏にすごい頬ずりされているけど。

助けてくれたのはありがたいんだけど、そろそろ止めてほしいの。

「シャッ!!」

「いでっ! ああっ! ネコが元気だ!! よかった!! よかったぞぅぅぅぅ!!!!」

「ムギィィィーッ!!!!(

なぜか猫に転生していたわたし、魔物ではなく重い愛に苦しめられています!