公開日

連載中

「ボクなんかが、君を好きになって、ごめんね……」

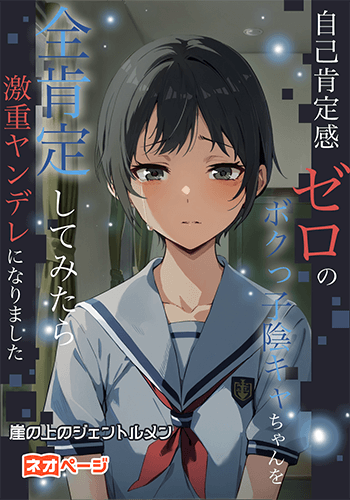

恋人はおろか、友だちもろくにいない孤独な少女「黒影 彩月」は、いつも自分に自信がなく、生きているだけで苦しかった。

好きな漫画キャラクターに憧れて、自分の一人称を「ボク」と使っていたが、クラスメイトから「ボクっ子なんてオタクっぽくて気持ち悪い」と言われてしまったことにより、彼女は深く傷ついていた。

「ボクなんて、いない方がいいんだ……」

自分らしく生きることができず、自分の存在自体も否定してしまう彩月。そんな彼女は、ある日クラスの席替えによって「白坂 風太」という少年と隣同士になる。

「僕は、君の一人称が『ボク』なのは、君らしくていいと思うよ」

風太は、彼女のことを唯一肯定してくれる存在だった。彼だけが自分に微笑んでくれた。彼だけが自分の言葉に耳を傾けてくれた。

そんな彼に対して、彩月は次第に恋心を抱き始めてしまう……。

「ボクなんかが、君を好きになって、ごめんね……」

これは、上手く生きられない女の子の、不器用な恋愛物語。

1.その日は雨が降っていた

恋というのは、それはもう、ため息と涙でできたものですよ。

──ウィリアム・シェイクスピアより

……ザーーーーー。

それは、放課後のことだった。

外で振っている土砂降りの雨音が、教室の中を満たしていた。既に日は落ちていて、教室の中は仄暗く、湿っていた。

教室には、僕と彼女の二人だけしかいなかった。周りはしんと静まり返っていて、まるで世界に二人だけが取り残されたような、そんな具合だった。

僕たちは、互いに身体を向けあって対面していた。彼女は窓ガラスを背にしていて、その背後から雨音が聞こえていた。

「………………」

彼女は、儚い人だった。

肌は驚くほどに白く、透明にさえ見えた。つるりと細やかな肌は、まるでお豆腐のようだった。

黒い髪は短く切られていて、そこだけ見るとまるで少年のようだった。身体つきもすらりとしていて、スレンダーな体型だった。

そうした髪型や体格から醸し出される中性的な雰囲気が、余計に彼女の儚さを後押ししていた。

眼差しは、僕のことを射貫くように向けられていた。真っ黒な瞳はほんのり濡れていて、今にも雫が溢れそうだった。

涙袋が目立つ人で、眼を見る時はいつもその涙袋が目に入ってしまっていた。

17歳の高校生だというのに、その表情は必死に哀願する小さな子どものようでもあり、人生に疲れ切った年よりのようにも見えた。

……

それが彼女の名前だった。

「……

彼女は額に汗を滲ませて、頬を赤らめながら、僕の名前を呼んだ。

黒影さんの手は、スカートの裾を掴んでいた。シワが寄るくらいにぎゅっと握り締めていて、それをゆっくりとまくり上げた。

「……!?」

彼女は、僕に向かって、自分のパンツを見せたのだった。

真っ白で無垢なパンツだった。特に施された模様もない、ただただ純白のパンツだった。

スカートはお腹の上くらいまでまくられていて、彼女のおへそがちらりと覗いていた。

「く、黒影さん!?な、なにしてるの!?」

僕は今一度辺りを見渡して、本当に僕らしかいないか確認した。そして、彼女にスカートを元に戻すよう懇願した。

「黒影さん!パンツが、み、見えちゃってるよ!ほら!スカート、下ろさないと……!」

「……興奮、する?」

「え……!?」

頬を真っ赤にした黒影さんは、上目遣いをしながら、僕のことをじっと見つめていた。

「白坂くんは、“ボク”のパンツで……興奮、できる?」

「な、黒影さん……なにを、言って……」

「ボクのこと、女の子として……見て、くれる?」

「………………」

「ダ、ダメ?ボクじゃ……女の子に、見れない……?」

彼女の声が、次第に弱々しくなっていった。黒影さんの持つ不安と緊張が、まるでさざ波のように僕へと伝わっていた。

「そ、そんなことないよ。僕は……黒影さんのこと、ちゃんと女の子として見てるよ」

僕がそう告げると、黒影さんは口角をひくひくと震わせながら上げていた。そして、漏れ出すように「よ、よかった……」と小さく呟いた。

「ね、ねえ、白坂くん……」

彼女はごくりと生唾を飲んでから、僕へこう言った。

「ボクの、身体、好きにして、いいよ……」

「え……?」

「ボ、ボクにいっぱい、えっちなこと、して、いいよ……」

「………………」

「ボ、ボクの身体なんか、他の女の子に比べたら、全然、魅力的じゃないけど、でも、その……し、白坂くん専用の、身体になるから。なんでも、言うこと、聞くから……」

「せ、専用って……」

「が、学校でもどこでも、白坂くんに求められたら、ちゃんと、応じるよ。好きなだけ、め、命令してくれて、構わないから……」

「待ってよ、僕は別にそんな……」

「ボ、ボクと付き合って欲しいなんて、そんな、おこがましいこと言わないから。つ、都合のいい奴隷にして、いいから」

「ちょ、ちょっと黒影さん、何を言ってるのさ。なんでそこまで僕に……」

「………………」

不意に、彼女の眼から、音もなく涙が流れた。

目の端からぽろぽろと溢れて、それが床に落ちていった。

「黒影……さん……?」

「ご、ごめんね、白坂くん……。迷惑、だよね。いきなりこんなこと、言われても……」

「い、いや……そんな……」

「でもね、ボク、もうこうするしかないんだ。白坂くんに振り向いてもらうには、こうするしか……」

「………………」

「ごめんね、本当にごめんね、白坂くん……」

──ボクなんかが、君のこと好きになって、ごめんね。

……ザーーーーー。

外では、雨が絶えず降り続いていた。 教室の中は、秋の肌寒い空気に満ちていた。

2025年10月30日の出来事だった。

……2025年6月2日、月曜日。午前9時ちょうど。

春の爽やかな季節が過ぎ去って、湿った梅雨の時期が訪れ始めた頃。僕のクラスである2年3組では、2ヶ月に一度の席替えがあった。

今回、僕は窓際の一番後ろの席となった。自分の席からクラスメイトみんなの背中を一望できる場所に座っていた。

「よーし、じゃあ夏休み前までは、この席順でいくからなー」

教卓に立つ石田先生が、僕たち生徒に向かってそう告げた。

「おっ!純一!席近いじゃん!」

「うっすリョータ!」

「かなっちー!よろしくねー!」

「やったー!桜ちゃーん!」

自分の席の近くに親しい友人が来て、喜び合うクラスメイトたち。そんな彼らを眺めていると、全然関係ない僕もなんだか嬉しくなって、いつの間にか口許が少し緩んでいた。

「……………………」

クラスメイトたちに向けていた目を、今度は隣の席の人へと向けた。

今回隣になったのは、黒影さんという女の子だった。彼女はじっとうつむいたまま、石のような無表情を浮かべていた。

(黒影さん、か……。一緒のクラスになって2ヶ月経つけど、まだ一回も話したことないな)

正直に言うと、親しい友人と隣同士になりたかったという気持ちもあるが、こういう席替えが知らない人と仲良くなるためのきっかけになる。これを機会に黒影さんと仲良くなれたらいいなと、そう僕は思っていた。

僕はちらりと、彼女の横顔を見つめる。髪が短くてすらりとしているからだろうか、実は男の子だと言われても「あ、そうなんだ」と納得してしまうビジュアルだった。

中性的で、どこか儚い空気をまとっている。眼を瞑って、もう一度開けると、忽然と姿を消えてしまうんじゃないかと空想してしまうほどに……彼女の存在感は軽やかだった。

(中性的なところは、ちょっと妹の小幸に似てるかもなあ)

僕は頭の片隅で、ぼんやりとそんなことを思っていた。

「……こんにちは、黒影さん」

僕はとりあえず、最初の挨拶をしてみた。

黒影さんはびくっ!と肩を震わせて、おそるおそる僕の方へ視線を向けてきた。

「ああ、驚かせてごめんね。えーと、僕のこと分かるかな?」

「………………」

彼女は僕から目線を外し、斜め右下を見ながら、か細い声で「ごめんなさい……」と答えた。

「ああ、いいよいいよ。全然気にしないで。また同じクラスになってから二ヶ月だし、ちゃんと喋ったことなかったもんね」

「………………」

「僕はね、白坂 風太っていうんだ。これからしばらく、お隣の席よろしくね」

僕がそう言って笑いかけると、黒影さんはぎこちない会釈をして、そのまま顔を前へと向き直した。

(……仲良くなるには、なかなか難航しそうな感じだなあ)

僕は横目で彼女のことを見つめながら、そんな風なことを思っていた。