公開日

完結

「……っ」

白い掛け布団をどけると、味気ないコンクリートの壁が静かに連なっていた。小さな部屋にしてはぞくっとするくらいに無機質な壁、私はそんな壁が嫌いだったから、出来るだけ部屋には色鮮やかな物を置くようにしている。そんな置物も、照明がついていないと何も効果を発揮しなかった。

私は起き上がり、右手で目を擦って口を大きくあけてこみ上げるものを外へ追い出すと、両目をやっと開く。そして、まだ暗闇に包まれた部屋へ私は腰をあげて進み始めた。壁に右手をついて冷たい地面の上を一定のテンポで歩くと、いつも通りの場所に一つのボタンがあった。

そのボタンはこの部屋の中で、唯一のボタンだった。

押し込むと、毎日聞いている声が室内に響いた。『おはようございます、リナ』と言った。

それは若い男性の声だった。やけに人間みたいな声色をしていた。

「……おはようマーティ、今日はどんな日?」

『素晴らしい日ですよ、びっくりしちゃうくらいに』

「じゃあびっくりしなかったら、お菓子ね」

『ブー』

冗談いうと、人間臭くブーイングが飛んできた。

部屋の電気が順番について、壁の奥の方で駆動音がした。ぱちぱちと軽い花火のような音を立てながら、コンクリートに囲まれた部屋もマーティと共に起床する。

彼はマーティ。私の生活補助ロボットである。

『今日は雨が降る様ですよ。外出してはいかが?』

「いい。いつもいらないって言ってるのに、どうして外の情報を教えてくるの? 嫌がらせ?」

『よくわかりましたね』

「さいてー」

私は言いながらスープを二口のんで暖かいココアを優しく喉に流した。白いテーブルを指でスライドさせると、そこにはマーティが選んでくれた今日の娯楽が、架空ディスプレイで並んだ。

『今日も選り好みしましたよ、ほら、猪と猿の相性がいいことはご存じ? 落語とかどうでしょう?』

「落語か、まだ見たことないわね。面白いの?」

『心外ですね』

「はいはい」

私は今日も彼が選んだ娯楽を嗜んだ。落語は初めてみたのだけど、確かに面白かった。勢いのある演技と小道具や仕草で伝わるドラマ、それを全て手玉に取る落語家というものにはとても見入ってしまった。彼らはまるで空間に漂う酸素さえ従え、場を完全支配するような演目をみせた。私はそれに口には出さずとも、面白いと感じた。

『どうでしたか』

「よかったよ、流石だね」

『痛み入ります。夕食の準備は既に出来ていますよ』

「分かった。お風呂はいってくるね」

『ええ』

浴槽は既にお湯が入れられていた。常にお湯を入れ替え常温に保つ設備があるからである。

私はお風呂に入りながら、昔の漫画をディスプレイで読んだ。昔は紙の本というのがあったらしいけど、私達のような世代にはまるで想像ができない。本ってどういう感じなのだろう。電子みたいに捲れるとは聞くけど、まだ私はそれを触ったことがないので、ちょっとだけ切望してしまう。

……私は見ての通りマーティに生かされている。

この部屋から自主的に出る事はない。外の世界にも興味がない。マーティがどうして私の世話をしているのか、はたまた、この外の世界がどうなっていたのかすら覚えていない。多分、生まれたときからここにいて、マーティと暮らしてきたからだろう。

とくに生活に不満はない。でも、味気ないな、とは思っている。ときどきマーティから外の世界を進められるが、私の持論で言わせれば、外の世界の何がいいのか分からない。たまに雨が降るというし、暑いときは暑いし、寒いときは寒いと聞く。そんな場所の何がいいのか分からない。太陽光を浴びたい? 部屋の照明で事足りている。

だから正直、私はもっぱら、このロボットに生かされているといっても過言じゃない。

お風呂からあがり、脱衣所の間にある部屋へ入ると、上からふわっとした白いタオルが降って来た。私はそれで体をふ拭き、タオルをその場に捨てて脱衣所へ行き、服を着た。

着終えると見計らったようなタイミングで『お食事の準備ができました。いつ食べますか?』と、マーティが話しかけてきた。

「すぐ食べるよ」

さっきの白いテーブルへ戻ると、そこには見た事がない料理が並んでいた。

「これは?」

『グラタンです。累計二回目ですね』

「なら、忘れてるわけだ」

料理も彼がいつも用意する。種類は無限大だった。

『火傷にご注意ください』

「うん、ありがと」

私はグラタンを食べた。美味しかった。

そして昼が始まる。私は部屋へ戻り、布団に包まりながらVRで映画をみた。最近のコンテンツは何か味気ないので、変な拘りで昔の作品ばかり見ている。面白いのもあれば、ふざけているのもある。トマトが襲ってくる映画があった。あれは酷くて、笑った。

「飽きたな」

『では私が選り好んだ作品はどうでしょう?』

「そろそろ尽きたんじゃない? 私が知らない作品なんて」

『ゴジラはどうでしょう』

「……なにそれ?」

一夜漬けでゴジラをみた。巨大怪獣映画は見た事があるけど、彼はそのキャラクターが素晴らしかった。あとやっぱマグロ食ってるやつはダメだった。感想は、ゴジラ特有のビジュアル、描かれ方、ため技の迫力、そうして人間ドラマ、極めつけはあの破壊神としての風格だ。あれはどんな怪獣映画でも見られない、唯一無二な味がある気がする。

私は今日も、見事にマーティに手玉を取られた。

『面白かったでしょう』

「悔しい事にね。ハッピーエンドが好きなんだけど、ゴジラはそれだけが終わらない感じがよかったよ」

『それはよかった。どうします? 他のものも見ますか?』

「いい、今日は寝るよ。目が疲れたからね」

『なら即効性がある薬を置いておきますね』

駆動音と共にテーブル上に飲み薬が置かれた。

「後でね」

私は言って薬を飲まずに眠った。

*

次の日だ。

起きて、いつも通り私はマーティを起しに行こうと部屋の壁を沿って歩いた。

その時だ。

「……飽きたな」

私は人生の中で初めてマーティを起動するボタンを押さないでみた。

当然と言えば当然だったが部屋の電気はつかなかったし、朝食も用意されなかった。だが時計だけは確かに動いていたから私はとりあえずご飯をどうしようか考えた。思えばマーティがいつも準備してくれるから忘れていたけど、ご飯は料理しなければできないものだった。適当に冷蔵庫を漁り、とりあえず昨日食べなかったお菓子を朝ごはんとして食べた。

もちろんディスプレイは起動しないし、マーティの選り好んだ娯楽リストもない。私はすんと、世界から色素が落ちたような感覚を抱いた。寂しいとはちょっと違う気がしたけど。

私は浴槽へいってみた。

冷たい水が一杯に溜まっているのは久しぶりだったので、薄暗い浴槽で水浴びをしてみた。最初は楽しかったがすぐ出た。タオルが出てこなかったから、常備してあった取り出しタオルで体をふいた。

当たり前だが体が冷え切ってしまった。私は暖かい場所を探し求めて歩いた。

布団の選択肢がありながら、何となく私は家の玄関へ行ってみた。そこにはそれこそ出入り口できる扉しかないので、まるで暖かい場所を探すのに意味がないことは分かり切っていたが、浴槽を見たときに感じた、電気がついていない、いつもの部屋。という異質感を楽しむために向かってみた。

「……何か聞こえる?」

玄関の手前には、知らない木製の扉があった。

私は驚いた。薄暗い廊下の真ん中にぽつりと生えた扉をみて、ぞっとした寒気が頭のてっぺんまで駆け抜けた。恐る恐る近づくと、中から優雅な音楽が流れており扉の下の隙間からは暖かい光が漏れ出していた。

思い切って扉を開けると、そこは映画でみたようなクラシックな部屋がそこにはあった。

どうやらそこは『書斎』のようだった。壁に埋め込まれた大きな本棚には、五冊の本があった。私は「まさかっ」とほぼ直進で本を手に取った。そして触って、とある映画の通りに本の匂いを嗅いでみた。かび臭いだけだった。でも確かに、趣があった。

私は部屋を見渡した。

暖色のオシャレな間接照明と、独特な柄が入った深緑色の絨毯。靴下を脱いでみるとまた気持ちがいい食感をしていて、私はしばらく絨毯に寝転がった。

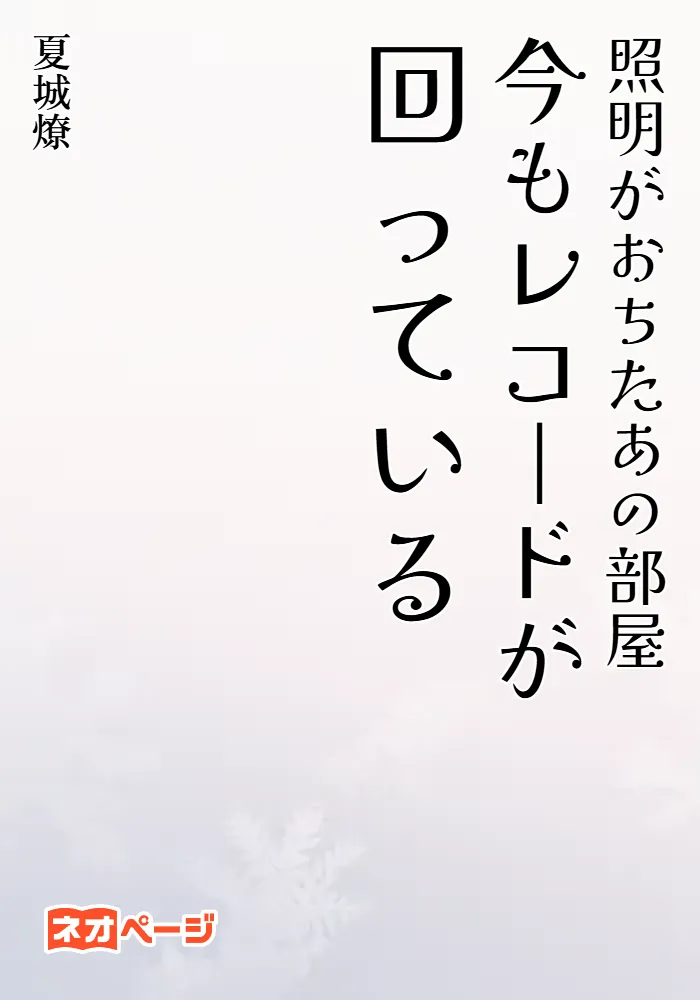

部屋の中にはレコードプレイヤーがあったみたいで、映画で聞いたことがあるクラシックが流れていた。優雅なものだった。幻想即興曲、魔王、カノンと不思議な曲のセンス……そう言えばこの部屋はマーティが起きているときは閉まっていた。どうしてだろう?

まさかマーティはこの部屋を私に隠しているのだろうか?

それとも、私の為にこの部屋を用意してくれたのだろうか。確かに最近、よく味気ないと口にしていたし……。なら気の毒な事をしてしまったな。サプライズを先にしっちゃうのは仕掛けられる側的に、心が痛い。なんて思いながら、もしそうなら、マーティの粋な計らいと言う奴がやけにセンスがいいのでちょっとだけしんみりした。

そうだ。と私は本棚に置かれていた本を手に取って、タイトルをみた。

『