公開日

連載中

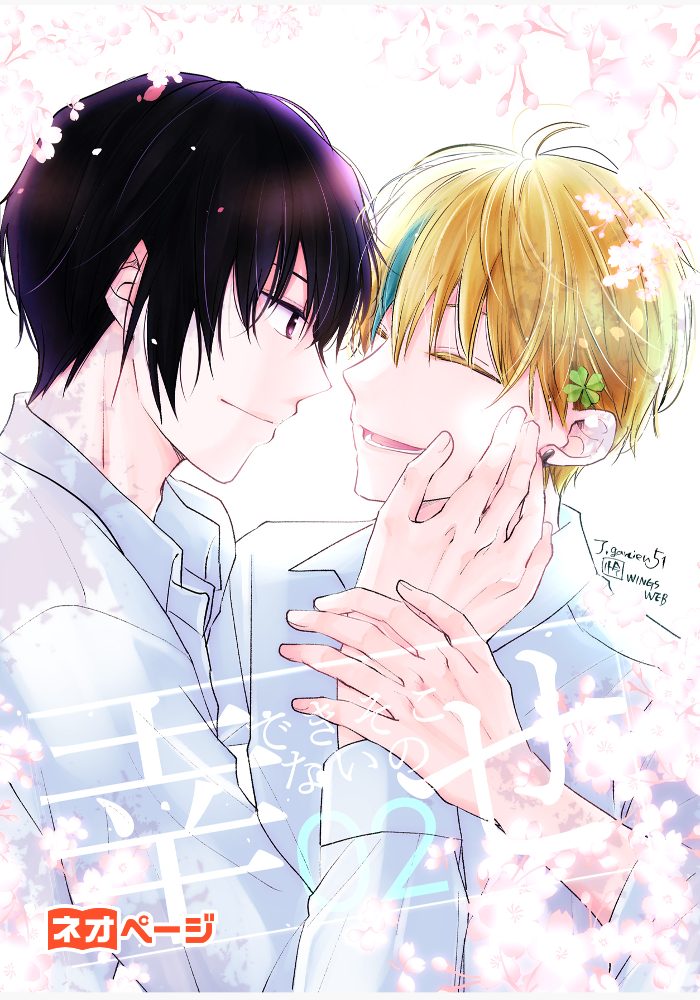

お互いないものねだりの共依存から、本物のパートナーになるまでの物語

***

両親を失った今西光は、助けてくれた親友・相羽勝行と作ったバンド「WINGS」の片割れとして生きる道を選んだ。

片や彼を手に入れたけれど、実家との折り合いがつかない勝行。

やがてWINGSに大手会社からライブの話を持ち込まれるが、その夢を果たすことはできるのか。

音楽活動の相棒として、義兄弟として、互いの手を取り生涯寄り添うことを選んだ二人の純愛青春物語。

※他所で連載・完結したものをネオページ用にMIXして更新予定。

※半グレの犯罪描写・裏社会発言を多々含みますが、助長するものではありません。悪人は成敗されるので安心してお読みください。

第1話

**

総合病院の中庭には、今西光のお気に入りベッドがある。

そこは昼間の強い日差しや雨風をそれなりに遮り、快適な気候を提供する。一面に敷かれたふかふかの雑草。病棟の裏側だからか、人も滅多にこない。

どんな色の空もゆっくり眺めることができる。

身を拘束する点滴が外れたら、ここで昼寝するのが唯一の楽しみだ。

今日も寝転がって夕焼けに身を委ねていたが、突然の騒音と足音にたたき起こされてしまった。

(誰だ……俺の安眠邪魔しやがって)

光は草むらの中からのっそり起き上がった。途端、足元から甲高い悲鳴が上がる。

「みてママ、クローバーじゃなくて、天使さん見つけた!」

「……あぁ?」

寝起きの目を凝らした先に映るのは幼い少女だ。

不機嫌な声と目つきで威嚇する光に臆するどころか、まるで不思議な生き物を見つけたかような好奇の視線を向けてくる。

「お兄ちゃん、天使? 人間?」

「……人間」

「金髪なのに?」

「……は?」

「ねえ、天使さんどいて。そこのクローバー踏まないで」

「……」

突拍子もないことを言われ、寝ぼけ眼で指された地面を見ると、確かに尻の下には背の低いシロツメクサが自生していた。

「そういうお前も、踏んでるし」

「こっちはもういいのっ」

「うへ……理不尽」

俺の陣地で何しようが勝手だろ――と、文句のひとつでも飛ばしたかったがやめておいた。相手はどう見ても幼児か、せいぜい小学校低学年ぐらい。こちらは高校生男子。うっかり幼女を泣かせたとあらば通報されかねない。

仕方なくひとり分のすき間を空けて別の場所に寝転がった。また「どけ」と言われるかもしれないが、起き抜けの身体はまだだるく、すんなり動けそうにない。

それでも彼女は満足したらしく、光の温もりが残る雑草エリアに進入してきた。

「ここのクローバー、ぺったんこ」

「うるせえなあ……」

「ねえお兄ちゃんも探してよ」

「何を」

「四つ葉のクローバー!」

光は思わず視線を目の前の雑草に向けた。可愛らしい羽のような葉が幾重にも連なる地面。シロツメクサばかりが無限に拡がるこの場所でそんなものを探しているとは、随分面倒かつ壮大な冒険だ。

「夜に四つ葉を見つけるとね、お父さんの病気が治るんだよ」

鼻息荒くふんぞり返って語る幼女の姿は、なんとも逞しい。

「ふーん?」

「絶対見つけて、お父さんの病気を治してもらうんだ」

「……でも今は夜じゃないけど」

「もう夜だもん、晩ごはん食べたもん」

ここ最近は夜が短く、昼が長い。いつまでも明るいので気づかなかったが、うっすらとオレンジから紫に変わるグラデーションの空が見えて、なるほどと理解した。

(……じゃあそろそろ部屋に戻らないと。検温の時、ベッドで寝てないと怒られる)

気怠げに上体を起こし、欠伸を零すと、少女は笑顔を見せて飛び跳ねた。

「手伝ってくれるの!」

「……え?」

「じゃあ天使のお兄ちゃんはここらへんね」

「おい」

勝手に決めんな、と怒鳴りたくなったが、少女はあっさりと背を向け別の場所を調査し始めた。無限に広がる小さな葉を一つずつ確かめては、ちがう、ないなあと独り言ちている。

給料の出ないボランティア活動など、即お断り案件なのだが。

「ちっ……しゃあねえなあ、ちょっとだけだからな」

ぶっきらぼうに返すと、少女は嬉しそうに頷いた。そんな顔をされて無下にできるわけもない。

光は小さい子どもにめっぽう弱い長男気質だった。

先天性心臓病。肺機能障害。気管支喘息。

この世に生まれ落ちた時から、光の身体は未完成のできそこないだった。

己の力だけでは到底生きられない。自発的に酸素を吸って生きるという、人間として当たり前にできるはずのことができない身体だ。

それでも十七年間無事生きてこられたのは、根気よく治療し続けてくれた医療従事者と、身を粉にして働き高額治療費を捻出してきた両親、ならびに養育者のおかげと理解している。どうして多大な犠牲を払ってまで、自分がこの世に生き続けなければいけないのかは、未だ理解できない。

「……なあ」

少女の傍でひとつ、またひとつと雑草をめくりながら、光はさっき不思議に思ったことを尋ねてみた。

「なんで四つ葉見つけたら病気が治るんだ?」

「えーっとね、んーとね……【げしの夜にみつけた四つ葉は、やくそうになる】ってママが教えてくれたの。でね、今日が【げし】なの」

「……へえ」

「見つけたら、まよけにするんだよ。パパの病気は悪い魔物のせいだから」

「魔除け?」

見た目の年齢よりずいぶんしっかりとした受け答えをする少女は、光の姿を改めてじっと見つめてきた。

「天使さんも病気?」

「――ん……まあ、そうだけど……」

「ここが病気? 髪の毛、ちょっとだけ緑になってる。魔物の色?」

土のついた小さな手で前髪のメッシュに触れられ、一瞬身体が凍り付く。だが女の子は光の様子など気にも留めず、鮮やかなグリーンと金の境目を不思議そうにのぞき見る。

「そっか、だから羽がないんだ、かわいそう。じゃあ天使さんの分も見つけてあげる。パパの分の次にね」

「……そりゃどうも」

この髪色はただの趣味――ファッションなのだが、子どもに言って通じるわけない。

しかし勝手な自己解釈で疑問を解決し、悪気なく親切を押し付けてくる無邪気な笑顔はなぜか見たことがある。そう――自分と同じ日に健康優良児として生まれた双子の弟・源次の小さい頃にそっくりだ。あれも毎日外の匂いをたっぷり染み付け帰ってきては、寝たきりの兄の布団に潜り込み、「光にあげる」と無邪気に草花をひろげていた。あの思い出と同じ匂いがする雑草たちは、こうして外で寝転がっていたらいつでも見れると気づいたのは、もう家族全員いなくなってからのことだ。

そうか、この女の子は昔の弟に似てる。そう思ったとたん、無下にできなかった理由もわかった気がした。やろうと決めたことを、止められるまで一生懸命やる。そんな姿までそっくりだ。

(四つ葉って、ただのラッキーアイテムだと思ってた)

彼女の四つ葉探しはただの好奇心ではなく、おそらく闘病中の父親の薬になると信じた上での真剣な探索なのだろう。なんとも健気な話だ。母親も別の場所で同様に探しているらしく、起き抜けに聴こえた騒がしい話し声は親子の会話だったのかと合点がいく。

「天使さんのパパとママは?」

「……もう、いない。死んだし」

何気なく答えたものの、少女はものすごく悲しそうな顔をしてこちらを振り返った。

「四つ葉のお守り、持ってなかったから?」

「……さあ? 母さんが死んだのはずっと前だしわかんねえ。親父は一応まだ生きてるし。もう会えないけど……」

「天使さん、かわいそう……」

「あ、いや。俺には新しい家族があって。相羽の親父さんと勝行がいるから、あの」

「パパとママじゃないんでしょ……?」

「……え、えーと……あっ、東京にはいないけど、弟がいて」

「……」

「う……。あー……えっと……そうだな、やっぱ四つ葉があるといいよな、見つかるといいな」

「うん! 絶対っ、見つけようね!」

涙腺崩壊寸前の少女を泣かすまいと必死に言葉を紡いだ結果、やる気に火を注いでしまったようだ。

仕方なく光も腰を上げ、裏の芝生エリアにも足をのばしてみる。光が動くと少女も一緒についてきた。年相応に遊ぶことなく、ワンピースの裾を泥塗れにしながら懸命に探すその姿は、どうせただの伝説だろと笑い飛ばせるものではなかった。

(……俺なんかまだ恵まれてる方だ。傍には勝行がいてくれるし、勝行の親父さんも俺の面倒みてくれて優しい。それでも母さんが死んだ時は一人ぼっちが怖くて、すげえ辛くて……あの頃のことは思い出したくもない)

この子の父親は重い病なのだろうか。だとしたら――。

「……あれ?」

ふいに目の前のクローバーが他とは違う気がして、思わず地面に寝ころがった。盛り上がって閉じかけているハート型の葉が四枚、寄り添うように繋がっている。

「おい、四つ葉」

「えっ」

「あったぞ。これだろ?」

「あ、あった! あった、すごいー!」

光に場所を案内され、一本の四つ葉をそっと摘んだ少女は歓喜の声をあげながら母親の元に駆けて行った。ほどなくして母親がお辞儀しながらやってくる。

たいして頑張っていないが、気持ちいい達成感があった。

「一緒に探してくれてありがとう」

見れば母親は少し涙ぐんでいた。少女はもう我慢しきれないようで、「早くパパのとこにいこう!」と必死だ。訊いてはいけないような気がしつつも、光は思わず母親に声をかけてみた。

「なあ。クローバーの伝説って、信じてんの?」

馬鹿にしたつもりはなかった。遊びには到底見えない、母子の真剣さに戸惑っただけだ。

けれど母親はどこか寂し気な目を光に向けて、笑った。

「お医者様と神様にお願いするぐらいしか、できることがないから」

「……」

「クローバーはね、信じていれば幸せを呼び寄せてくれるの。少なくとも今日、あの子はクローバーのおかげでとても幸せになれたわ。君が一緒に探して、見つけてくれたから」

「俺?」

使い捨てマスクをひっかけ、病棟の寝巻姿だった光を見て母親は察したのだろうか。もう部屋に戻った方がいいよと言いながら五百円玉を一枚、空っぽの光の掌に押し付けた。

「娘に付き合ってくれてありがとう。そこの売店で何か好きなの買ってちょうだい。こんなお礼しかできなくてごめんね」

親子は何度も光に頭を下げ、嬉しそうに談笑しながら足早に消えていく。

二人の背中を見送りながら、光は緑の生い茂る足元をもう一度見渡した。

(俺のおかげ……)

他愛のない言葉に小さな幸せを感じ、頬を緩める。

一円にもならないと思った奉仕が、五百円の対価を得て戻ってきた。額面よりも自分があの親子の力になれたことの方が嬉しい。

『……光』

愛しているよと言いながら、何度も優しいキスを落としてくれる親友の顔がふいに浮かんだ。

(そうだ。やっぱ俺も、四つ葉のクローバー欲しい)

五百円玉を胸ポケットに詰め込むと、光はもう一度地べたに膝をつき、クローバーの群れに手を延ばした。さっきはあの女の子のため、今度は自分にとって一番大事な――この先ずっと幸せでいてほしい人を守るために。幸せの種を見つけて、ポケットに入れて持ち帰りたい。そして「ありがとう」と言われてみたい。あの声で。

(さっきこのへんにあったんだ。もうちょっと探せばきっと)

光は眉間に皺寄せ両目を凝らしながら、懸命に野の葉を選定し続けた。気づけば何も見えなくなるほどの暗闇に飲まれてしまうまで。