公開日

連載中

しかし相楽瑞貴=高幡直樹を初めとする少年と少女たちは、ある目的のためにここへ集められたのだった。その恐るべき目的とは何であるのか……。

第1話 「収容」

登校すると、いきなり車椅子に体を固定されてワゴン車の荷台に押し込まれた。荷台の前後左右は白いカーテンに遮られて外は見えない。

頭痛がする。頭に巻き付けられたベルトがきつい。コードが繋がっているのが見えたので、ただのベルトではないのだろう。思考がまとまらないのはきっとそのせいだ。

車が止まった。後ろ向きに車椅子ごと引き出されて、建物の中に入った。白い壁と天井の廊下、病院のように思えた。

「病院?」

自分の口から出た声が遠かった。車椅子を押している誰かは答えない。車椅子が止まり、遠くで小さな声が聞こえた。

「市立の……高校で収容……」

「第一面接室へ」

車椅子ごと押し込まれた部屋は、白い壁に椅子が一脚置かれているだけだった。頭に巻き付けられたベルトが外された。まだ頭痛とめまいがするけど、ひどい圧迫感はなくなった。

両腕と足はまだ車椅子に固定されたままで、首を動かして部屋を見回すことしかできない。しかし頭を動かせばまためまいが襲ってくる。正面にあるドアが開いた。

黒いセーラー服の女子が部屋に入ってきて、音もなくドアを閉じた。その瞬間、息が苦しくなった。

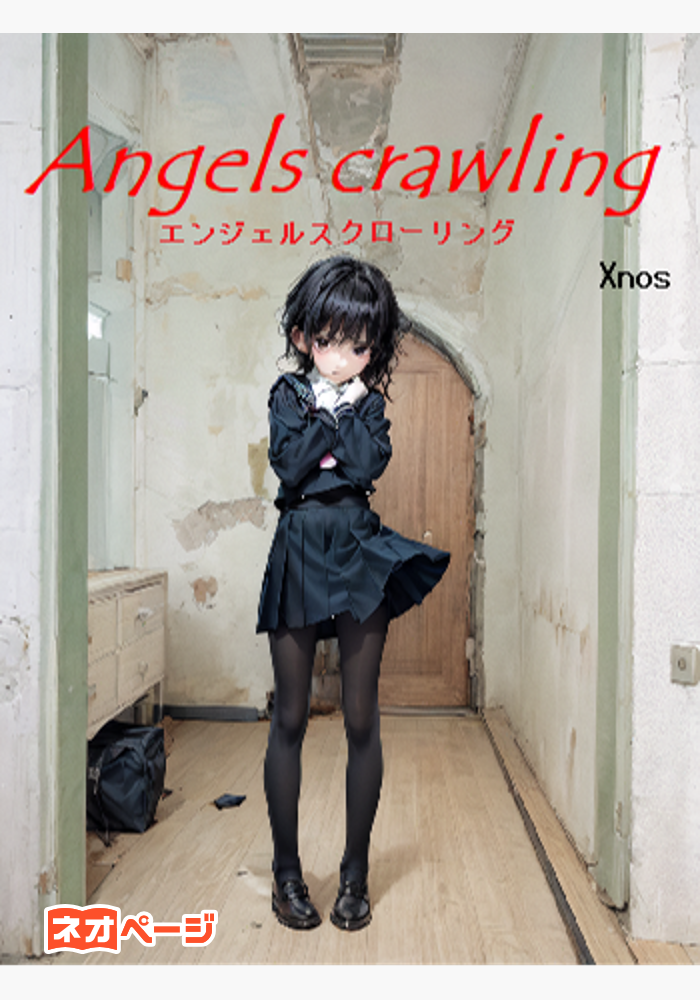

女生徒はかすかな足音と共に歩いてきて、椅子に腰を下ろした。ボブより少し長めの黒い髪、灰色の襟がついたセーラー服、タイも黒。黒いタイツにローファーも黒だから手と顔がやけに白く見える。胸ポケットに、四つ菱のような奇妙なエンブレムがついている。

「生徒会執行部の、アズサユイ」

胸が苦しくてなかなか声が出なかった。目の前にコンクリートの壁があるような息苦しさと圧迫感。息をするのが精いっぱいだった。

「相楽……瑞貴、です」

やっと言えたけど、真っ黒なアズサはただメガネごしにこっちを見つめていた。圧迫感はもの凄くて、押し返すのに気力を振り絞らなくてはならなかった。

『これは……幻影、見せられてる?』

何もかもがおかしかった。

「サガラミズキ。そっちの名前でいいの?」

心臓をつかまれたみたいに、胸にギュッと痛みを感じた。

『

何となくわかってしまった。どう返事しようか考えながら、何となく頷いてしまった。

「それじゃ、サガラミズキ。自分がどうしてこんな状態で連れて来られたか、理解している?」

「……いえ」

そう答えた瞬間に、小さな金属音がした。両腕を車椅子の肘掛けに固定していたベルトの金具が外れていた。足首のベルトも外れていた。コンクリートの壁と向かい合っているような息苦しさが消えていた。

「あなたは学校の規則を守らない。制服も着ないで、学校指定以外のジャージを着て登校していた」

いま着ている黒いジャージのことだ。指定は青色だけど、それは嫌だった。

「入学したときからいじめの対象。でもなぜか、いじめた相手はケガしたり病気になったり。都合……8人? 学校外であと2人いるから10人か」

痺れていた右腕をさすっていると、アズサが言った。また心臓をつかまれたように苦しくなった。2人は学校の外で事故に遭ったのに、どうして知っているのか。

「誰……ですか? あなた」

「さっき言ったでしょ。生徒会執行部の梓」

そう言いながらアズサは椅子の上で姿勢を変えて脚を組んだ。膝のかなり上まで脚が見えて、アズサはすぐにスカートを引っ張って隠した。

少し擦れた痕が見えるアズサのローファー視線を向けたまま、ぐちゃぐちゃになっている頭の中を整理した。

「あなたが間違いなく質問することに、あらかじめ答えておくわ」

アズサが、指先でスカートの襞を押して直しながら言った。

「ここは大楠学園。異能学園と呼ばれる方が多いわね」

「異能……学園?」

「あんた。自分がやったこと、覚えているわよね?」

体が硬直して動けなくなった。そして、これが何なのかうっすら理解できた。

「忘れたのなら、記憶かき回して思い出せるようにしてあげるわよ」

「お、ぼえて……ます」

アズサが、こっちを見つめたままゆっくり頷いた。

「いずれ、指導のスタッフに繰り返し話すことになる。いやってほどね」

「でも……自分がやったって、思えません」

そう答えると、アズサの目が細くなって眉間に縦じわが寄った。

「それじゃ、10人はどうして?」

訊かれたって、自分でも説明できない。

「憎らしくて……こうなればいいって、想像したこと……何て言うか。その通りに、なります」

アズサが一瞬目を閉じて、顔をうつむけてため息をついた。

「ぜんぜん意識しないで行使している……最悪に危険な部類だわ」

「あの……」

気になっていたこと、やっと聞ける。

「どうして……先生じゃなくて、生徒会が?」

聞くと、アズサがうつむいたまま上目遣いにこっちを見た。

「あんた、見た目に教師って人が来たら……それも男だったら反発するでしょ?」

そこまで読まれていた。また不安がぶり返してきた。

「自分……どう、なるんですか?」

聞くと。アズサは頭を起こして、左手で髪をかき上げたまま手を止めた。

「私が決めることじゃないけど、あんたは元の中学からここに編入になる……強制的に」

「どうして?」

「さっき言ったでしょ? あんたは最悪に危険だから」

何だかわからないけど凄く不安になって、立ち上がって部屋から逃げだそうと思った。その瞬間、腕が車椅子に吸い付けられた。拘束ベルトが跳ね上がって腕に巻き付いた。

「う……」

足首も、元通りに縛り付けられてしまった。

「あんた、そのままだときっと誰かを死なせるよ。そして……自分は関係ないって顔をしていられる」

言い返したかったけど、アズサに睨みつけられて声が出なくなった。間違いなくアズサはエスパーだ。

「ひとを……好きに、傷つける、やつらに……」

腕を縛り付けるベルトを見つめて、それが破壊されるところを想像した。繊維がちぎれて、金具がねじ曲がっていく様子を。

そうはならなかった。代わりに腕に激痛が走った。ベルトが、トゲトゲがいっぱいついた金属に変わっている。トゲが腕に突きささって、ベルトの下から血が溢れ出してくる。

「が、うっ……」

車椅子がバラバラになる様子を想像した。そうなれば、痛くても手足は動く。

「ぐう……」

車椅子が、自分を乗せたままもの凄い力で折りたたまれる。肋骨がみしみし音を立てている。

「あっ、あっ……あっ!」

『めりっ』と音がして、脚の骨が折れた。腿の皮膚を突き破って、ジャージの下から血まみれの骨が飛び出してくる。

「うう!」

息ができなくて悲鳴も出ない。目の前が暗くなった。これで死ぬって、思った。

「は、ひゅうっ!」

突然圧迫が消えて、肺の中に空気が入ってきた。気がつくと天井を見上げていて、埋め込みの小さなライトが眩しかった。

ややしばらく、頭をのけ反らせた市政で爆発しそうな心臓の音を聞いていた。手をちょっと動かしてみる、動いた。脚も、どこも痛くない。

「起きなさい」

アズサの声がした。もの凄く恐かったけど、頭を起こして自分の体を見下ろした。少なくとも血はどこからも出ていない。

「体中、バキバキに潰された気がしたでしょ」

アズサに言われて、下を向いたまま何度も頷いた。そのたびに汗と涙がボタボタ滴り落ちる。

「想像したことを相手に見せる。相手はその思考を実際に起こったことと錯覚して、架空の苦痛を作り出す。そして体の神経系は、架空の苦痛を現実の信号として脳に戻す」

アズサが何を言っているのかわからなかった。

「心臓が弱っている相手なら、これでショック死することもあるのよ」

恐る恐る両手を上げてみた。ベルトが巻き付いてきたのは、あれは現実だったのだろうか。ベルトに拘束された感触は生々しかった。もちろん、金属のトゲが突きささった傷跡なんか残っていない。

「評価が出たわ。あなたの異能レベルはレッドの2、命拾いしたわね」

もう1ランク下だったら、何が待っていたのだろう。

「自分……ここで、何をするんですか?」

「その前に……」

アズサはスマホを取り出して画面を操作しながら言った。

「後で職員に聞かれると思うけど、あなたは『相楽瑞貴』でいいの? ここにいる間、その名は変えられないわよ」

「いいです」

1秒も考えないで答えた。親が間違って付けた男の名前は嫌だった。

「自分……相楽瑞貴です」

一度息を吸って続けた。

「性別、ありません」

「どっちの制服にするか決めて、ジャージはだめ。

梓がそう言って、スマホで誰かと話しを始めた。

「梓由依です、転入生の面談終わりました……さっきテレもらいましたけど、あれ誰ですか? はい……窓口、はい。付き添いします」

こっちに視線を向けたまま話をして、スマホをポケットに戻した。そういえばさっき「評価が出た」と梓が言ったとき、スマホを出しもしなかった。

「立ちなさい」

梓が言った。さっきの、骨が折れた気味の悪い感触。偽の感触だとわかっていても、それを味わった後で立ち上がるのにはすごく勇気が必要だった。

車椅子のひじかけに手を置いて、かなりビビりながらゆっくり立ち上がってみる。骨は折れていない、脚は普通に動く。

「ついてきて。自分で歩くのよ、あんたにはまだ触りたくないから」