公開日

連載中

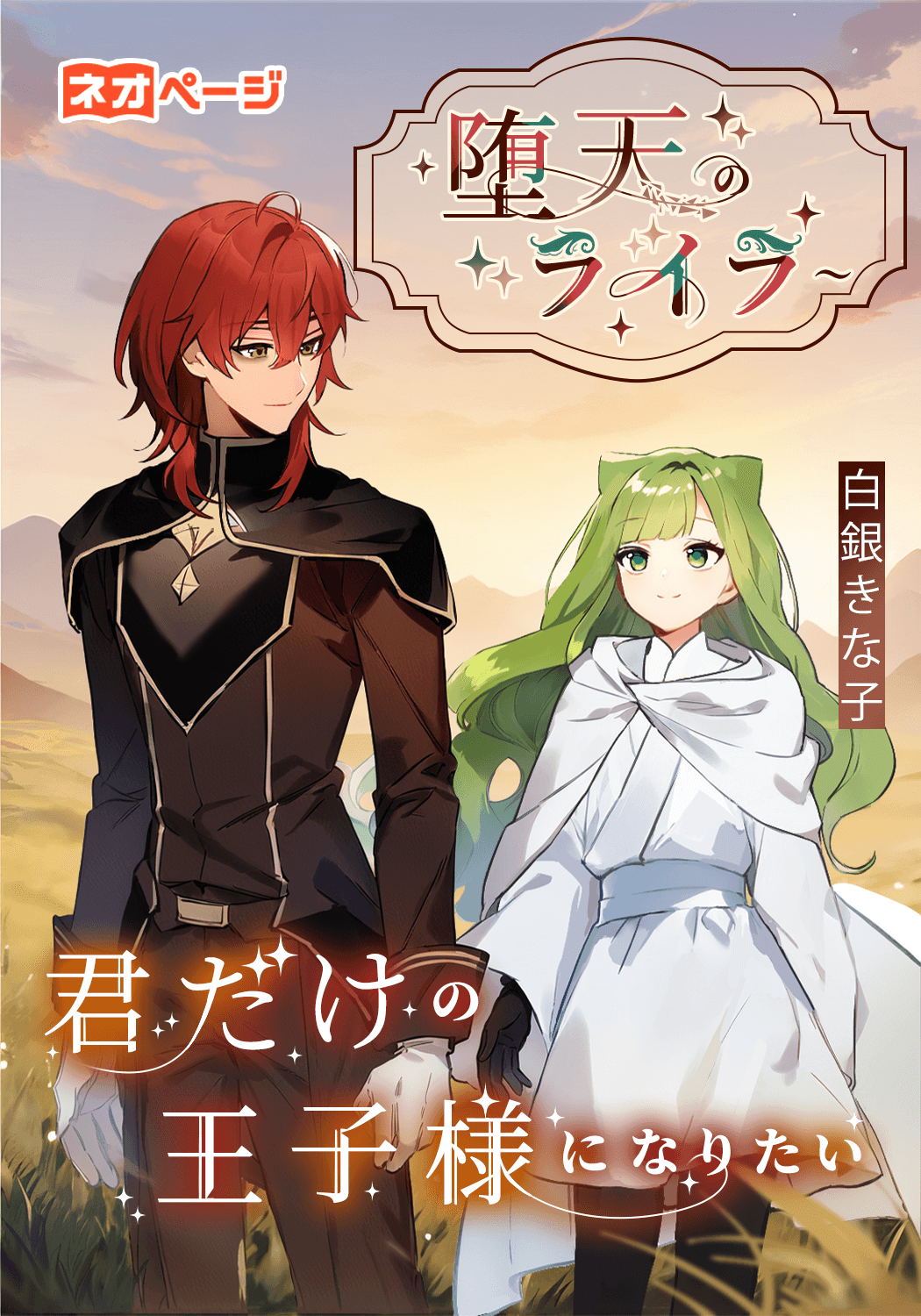

山奥にある竜人族の里で、ライラは静かに暮らしていた。しかし何者かの手により、里は一夜にして滅ぼされてしまう。

里の唯一の生き残りであるライラはヒューマンにさらわれ、オークションの目玉商品として売られる運命をたどることになった。

そんなライラの危機を救ったのは、「アル」と名乗る騎士の青年。

命を助けてくれたアルの求めに応じ、ライラは王城へ招待されることになる。

竜人族の生き残りとして。そして、国の行く末を握る重要人物として……。

心優しく単純で、何でもすぐに信じてしまうライラ。冷淡な印象を与える、人間不信のアル。

正反対の2人は噛み合わないものの、苦境を乗り越えるたびゆっくりと、少しずつ心の距離を縮めていく。

けれど彼らには、お互いに抱える秘密があった──。

これは、神に見捨てられた世界を舞台に紡がれる、嘘と秘密と信頼と、愛の物語。

【毎週月、火曜日19時更新です】

1-1.ライラと、王子様

瞼を開く。

閉鎖された薄暗い室内では今が何時頃なのか……朝なのか昼なのかを推し量ることは難しい。上体を起こし、ライラは膝を抱えて座り込む。狭い檻の中では、横たわるか座るかしか選択肢はないのだ。

檻の隙間からは、見た目にも高価そうな壺や絵画が整然と並んでいるのがうかがえる。そのラインナップに、竜人族である自分がさも当然のように加えられていることに、ライラは忌まわしさを覚えた。

まともな食事を摂ったのは、いつが最後だっただろう。水は与えられるが一日に一度だけ。それもコップ一杯のみ。鳴り止まぬ腹の虫。体感で二日が経過したころ空腹に耐えかね、自分を里から攫った張本人に声をかけてみたこともあったが、にべもなく断られ──ついでとばかりに勢いよく頬を叩かれてしまった。

「

「……ご、ごめんなさ……」

同じところに、もう一発。

そうか、なるほど。声を出してはいけないのか。声を出したら叩かれるのなら、たとえ要求があっても何も言うべきではないのだろう。ジンジンと痛む頬をおさえながら、ライラはそう学習した。

ライラを攫った男は、眠る前にこう口にしていた。脂下がった顔に、小柄な体をぶら下げて。

「いよいよ明日の晩だ。お前にはいくらの値がつくか楽しみだなぁ」

若い。器量良し。なにより竜人族という希少価値。

それも頭に「生き残りの」「地上最後の」が付く──男はライラをそう評した。

ライラという一人の存在の様々な要素を統合して、金というわかりやすい単位に当てはめ、引き換える。それが行われるのは今夜であるというから、もはや慣れつつあったこの檻とも、もう少しでお別れなのだろう。出られたところで、明るい未来は待っていないのだろうけれど。

(……ボク、どうなっちゃうんだろう)

空腹と喉の乾きで、思考する力は奪われていく。現実逃避にはちょうどよいのかもしれない。

ぼんやりとした頭の中に浮かぶのは、幼い頃から繰り返し読んできた、童話の王子様だった。

呪われたお姫様を助けるために、仲間と力を合わせ困難に立ち向かう、勇敢な王子様。

幼かったライラは、強烈に憧れた。正義感あふれる勇敢な王子様に。いつか自分も、こんなかっこいい王子様になれたなら──……。

現在、十五歳。現実、檻の中。

勇敢な王子様には、なれなかった。助けを求める相手はおらず、かといって自らを助ける力も持たない。無力で、非力な、ただのライラがそこにいた。

(ボクがここにいることは、誰も知らない。だから助けなんて、きっと来ない……)

ライラは途端に、体をぎゅっと縮こまらせた。声が聴こえたのだ。あの男がやってきた。声を出してはいけない。また頬を叩かれる。

「近頃は、奴隷の質も落ちていましてねぇ!」

弾むような、上機嫌そうな声が近づいてくる。足音は二人分。

(……二人?)

「ほら、先々月はユーシュヴァルで紛争があったでしょ、だから欠損品が多くって。そんななか、五体満足で器量良しの商品が手に入ったんでさぁ。透き通る翡翠の髪、なめらかな白磁の肌! ……愛玩用としては、あまり使えねぇんですがね」

淀みなく近づいてくる足音に、ライラは無駄なこととわかっていながら固く瞼を閉じた。

「なんと、あの竜人族なんですよ~! みんな噂してるからご存知でしょ? 竜人族の里が、何者かによって滅ぼされたって話……。角がないのは難点ですが、誇り高いあの一族の最後の一人となると、オークションの目玉商品にはうってつけでしてね! しかも、ここだけの話……」

「御託はいい。そいつはどこだ?」

多弁な脂ぎった声を、深みのある声が静かに遮る。

「……こちらでさぁ」

揃わない二人分の足音が、ライラの檻の前で止まった。

おそるおそる瞼を開くと、檻の向こう側にいたのは例の小柄な男と、初対面の長身痩躯。

面白いくらい身長差のある二人がライラを見下ろしている。先程の深みのある声の主は、背の高い男のほうだ。簡素なフード付きのマントで頭からくるぶしまでを包んでいるが、その下にちらりと見える豪華な衣装を隠すには物足りない。きっと高貴な家の出なのだろう。

そんな男の目に、自分はいったいどんなに惨めに映るのだろう、とライラは目線を落とした。

シーツのような頼りない布地を巻きつけるくらいしか、体を隠す術はない。「透き通る翡翠の髪」とやらも放置されれば艶も褪せる。「白磁の肌」なんてひどいものだ。煤と埃にまみれたそれを、どうしてそう形容できるのか、ライラにはわからない。

ここへ連れてこられてから、「オークションの目玉」として誰かに紹介されたのは初めてのことだった。いったい自分に何の用があるというのだろう。ライラが身構えたその時、

「……訊きたいことがある」

マントの下、男が懐から取り出したのは白い羽根だった。ランプの仄かな光を浴びて、キラキラと眩い存在感を放っている。

「これに見覚えはあるか? この羽根の持ち主を知っているか?」

ライラはその羽根を見て目を見開き、次に口を開いた。声を出すことはできない、だって自分は

「あります」と。

「ボクは、その羽根を見たことがあります」──。

どうやら彼に、意図が伝わったらしい。わずかに見える口元に、薄い笑みが浮かぶ。

小柄な男が割って入ってきた。

「ちょいと旦那、困りますよぉ。オークション前に目玉商品に手を出されちゃ。話がしたいってなら、それ相応の誠意を見せてもらわなくっちゃ、ね? 追加料金なんですが、えーっと……」

「幾らだ」

「は?」

「こいつは、幾らで買える?」

その質問に、小柄な男は呆れたように吐息混じりの笑みをたたえた。

「……いやいやいや旦那、こいつはオークションの商品ですぜ? 手に入れたいってなら、きちんと競り落としてもらわないと……」

「そうか」

そう言いながら残念そうに、わかりやすく肩を落とす。けれどすぐに持ち直す。刹那、ライラには見えた。フードの下、切れ長の瞳が糸のように細められたのを。

「それなら──オークションごと無くなれば文句はないな?」

その時。青年が二人、三人と雪崩れ込むように暗幕の向こうから現れた。

「た、大変だ!」

「親父、逃げるぞ!」

「どうした、なにがあった!」

小柄な男が、意外にも敏捷な動きで応対する。

「国王軍の……国王軍のモンブラン隊がどこかから嗅ぎつけてきやがった! 逃げねーと捕まっちまう……!」

「なにぃ⁉」

蜘蛛の子を散らすよう、という表現が相応しい。青年たちは現れた時と同じように、すぐに暗幕の向こうへと姿を消した。

ライラには何が起きているのかわからなかった。国王軍だのモンブラン隊だの馴染みのない名前はもちろんだが──いつの間にか小柄な男の首に、短剣が押し当てられているのだから。

「……旦那ぁ、あんたの差し金か」

「そんなことはどうでもいい。鍵を出せ。俺はこいつに話がある」

こいつ、というのは自分を指すのだろう、それだけはライラにもわかった。

驚きに目を見開いた小柄な男。恐怖で唇は震えている。

「は……はぁぁ⁉」

「お前たちにとっても、悪くない話のはずだが?」

深みのある声が、淡々と紡がれていく。

「俺はこいつを連れていきたいと言っている、都合が良いだろう? こいつはお前の顔を覚えている。このまま軍に保護でもされてみろ、お前の人相書きが国中に張り巡らされることになるぞ」

「……くっそ!」

小柄な男が床に高い金属音を響かせた。たるんだ首が解放された瞬間、暗幕の向こうへと急ぎ足だ。

「親父ぃ、その子置いてくのか⁉ せっかく苦労して攫ってきたのに」

「馬鹿野郎、命のが大事だろが! 有り金持ってずらかるぞ!」

耳に入ってくる忙しないやり取りも、今や遥か彼方。

取り残された長身の男は鍵を拾い上げ、檻の解錠をする。ギイ、と鈍い音を立てて扉が開くのと同時に、ライラは這い出して立ち上がろうとした。が、膝が言うことを聞かない。すぐに四つん這いになってしまう。足に力が入らない。

「……立てないのか」

問いかけられ、頬を赤らめる。情けない、恥ずかしい。自分の足で立ち上がることもできないなんて。

俯くライラの耳が、衣擦れの音を拾う。

「これを被っていろ、外は明るい。目をやられるぞ」

男のマントが体を包む。ふわふわの感触、鼻をくすぐる甘い香り。

膝裏と肩に手を添えられ、ふわりと体を持ち上げられる。抱えられているのだと気づいた時には、すでに男は歩き出していた。

高価そうな壺や絵画、石膏像、肖像画、ネックレス、腕輪、万年筆……流れ行く視界の中、それらすべてに別れを告げて──外に出る。

そして知る。今はまだ、朝だったのだと。

目を細めてしまう。久しぶりに見る太陽の光はあまりにも眩しかった。

けれど太陽なんかよりも、自分を抱えるその人の力強さに。髪の深紅の輝きに。切れ長の琥珀の瞳に。なるほど確かに、ライラの目は眩んでしまった。

(ああ、王子様だ。この人はきっと、王子様なんだ)