公開日

連載中

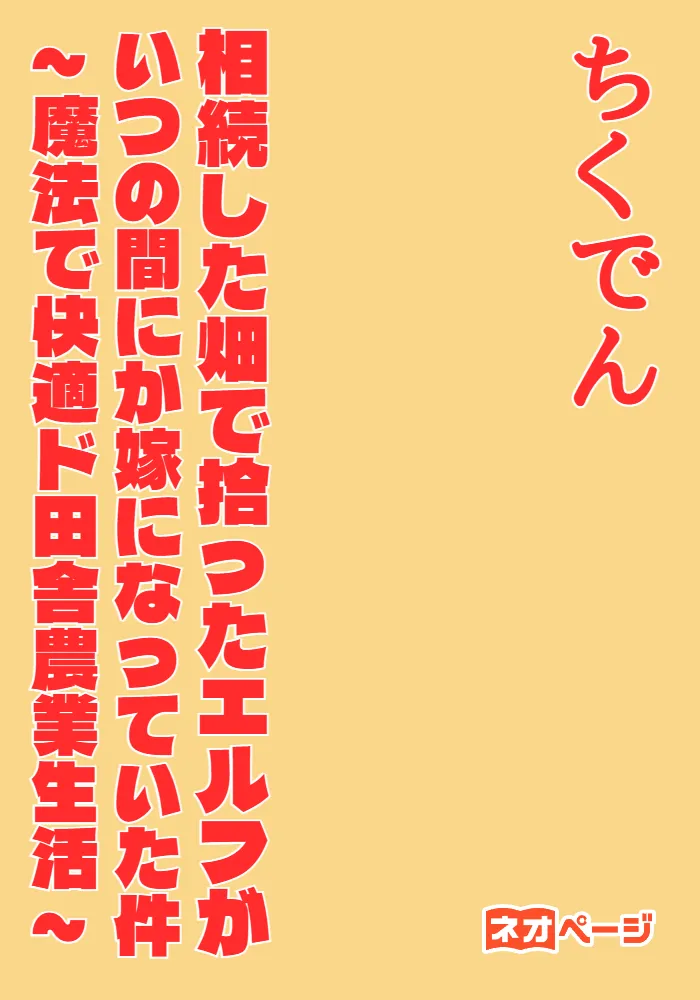

休耕地を畑に戻そうとして草刈りをしていたところで発見したのは、倒れた美少女エルフ。

啓介はそのエルフを家に連れ帰ったのだった。

異世界からこちらの世界に迷い込んだエルフの魔法使いと初心者農業者の主人公は、畑をおこして田舎に馴染んでいく。

これは生活を共にする二人が、やがて好き合うことになり、付き合ったり結婚したり日々を生活していくお話です。

田んぼと畑に挟まれた田舎道路を、窓を開けた軽トラで走っていた。

窓からの風が耳に運んでくる蝉の声が、夏を感じさせる。

死んだ祖父の家土地と畑を継いだ俺は、脱サラしてこの田舎の町に越してきたばかりだった。

まだ慣れないことばかり。

そんな中で俺は、少し離れた郊外のホームセンターで、畑の草取りに使う道具を買ってきたのである。

山科啓介28歳、農業従事希望者。

そろそろ畑の準備をしなくちゃな、と思ったのだった。

「よし、始めるかぁ」

家まで戻り、道具を整理した俺は畑へと出た。

まだ午前中なのにだいぶ暑く、帽子が欠かせない。

少し離れた場所にあるその畑は、草がぼうぼうに生え散らかした休耕地だ。

とんでもない広さがある。ここをまずは除草から始めないといけない。

俺は買ってきた新品のエンジン式の草刈り機を手にした。

とにかくまずは、腰までは優にある丈の雑草を刈らないと話にならない。

ザー、ザリザリザリ。

炎天に焼かれつつ、むせ返る草の匂いに包まれながら休耕地を順に切り拓いていく作業。

バッタが飛び交うなか、俺は草刈り機を動かす。

……なかなか大変だな。汗が止まらない。

たまに背伸びして水を飲んだり塩飴を舐めながら、俺は黙々と作業を続けた。……のだけど。

「はは、けっこうキツイ」

昔に手伝っていた経験があるとはいえ、先日まで都会で生活をしていた俺にはかなりハードな作業だった。初っ端からなかなかの洗礼だよ。――でも。

不思議とこの作業を楽しく感じられるのは、自ら望んでやっているからかな?

嫌いだった仕事をやっとの思いで辞めて田舎にやってきた。

俺は農業でやっていく。自分でそう決めたのだ。

などと『キリッ』してみても身体は正直者なので、昼になる前に俺はぐったりだ。

ひあー、と心の中で悲鳴を上げて、休憩に入ろうかと思っていた、そのとき。

「ん?」

視界の端に、なにか光る物が見えた気がした。

休耕地とは名ばかりの茂みの中に、である。

なんだろう、ガラス瓶でも捨てられていたか?

と思って茂みを進んでいくと落ちていたモノ。

それは木で出来た杖だった。

杖だ、と思ったのは頭の部分に装飾がなされていたからだ。

装飾。それは拳大の大きさもある赤い宝石だ。

いや大きすぎるし、オモチャのガラス玉だとは思うけど。

ともあれその赤い宝石が、杖の先の台座に取り付けられていた。

なんだこれ?

ゴミというべきか、落とし物というべきか。

悩みながらそれを手にすると、案外しっかりした造りで重みもあった。

妙に本格的だなぁ、と首を捻っていると、さらに先の茂みになにか落ちてることに気が付いた。

「靴……? いや……」

違うぞ、『足』だ!

茂みの奥から、靴を履いた足首が見えていた。

人が倒れている!

俺は慌てて近づいた。

「お、おい! 大丈夫か!?」

茂みの中に倒れていたのはまだ若い女の子。

金髪だ、外国の人か? こんなところに?

抱き起こそうとして上半身を支えてみると、なんだろう違和感を覚えた。

厚みのある衣服が、あまり現実感のないの作りだったのだ。

ファンタジー世界から抜け出してきたかのような、中世ヨーロッパ風のチュニック。

なんだこれは、コスプレイヤーという奴か?

東京ビックサイトや幕張メッセによく居るという、アレ。

でも、ここは全く関係ない田舎も田舎、超田舎だぞ。

そんなこと、ありえる?

疑問に思いながらも俺は彼女を背負い、とりあえず畑の脇へと運んだ。

座らせて、上半身を支える。

「起きろ、おい。起きてくれ」

気付けの為と熱中症対策も兼ねて、俺は彼女の頭にペットボトルの水を掛けた。

「んっ」

「ほら大丈夫か、気をしっかり」

もう一回その頭に水を掛けながら、彼女の身体を揺すってみると、薄っすらと目が開いていく。吸い込まれるような、ブルーアイ。って、――あ。

このときやっと最初に覚えた違和感の正体に気が付いた。

「耳が……長い……?」

金髪から突き出るとんがった耳が、妙に長い。

知ってる、これはエルフという奴の耳だ。

良く出来た付け耳、と言いたかったところだけれど、彼女の反応に合わせてピクンピクンと動いているし、どうやらしっかり血も通っているみたいに見える。

「ほ、本物……? 本当のエルフ?」

エルフってのは長い寿命を持ち、森の中で隠遁に近い生活をしていると言われるファンタジー小説などの定番種族。

ははは、と笑ってみせた俺の顔は、きっと引きつってたに違いない。

いや、だってそんなこと、あり得る!?

俺の理性が下す判断は、もちろん否だ。ありえるはずがない。なのでこれはなにかの間違いか、ドッキリの類だ。

そう考えると、めちゃくちゃ美人なのだって怪しく見えてくる。

鼻筋の整い方や適度に彫りがある目まわりは、モデルのようにしか見えない。

細めの眉は形よく、瞳の大きい目はスッと切れ長だった。

エルフ云々以前に、こんな美人の行き倒れだってありえない。

いかにも画面映えが考えられているようで、怪しさ炸裂だ。

俺は頭を伸ばして周囲を見渡してみた。

だが人の気配はなく、あるのは風にザアとなびく丈の高いの雑草のみ。

「おい、イタズラなんだろう? 返事しろって」

ペチペチと軽く頬を叩いてやる。

すると彼女は、なにか口をパクパクさせた。俺は耳を近づけて問いかける。

「なんだ? 聞いてるぞ、イタズラならイタズラと言ってくれ」

「……こは?」

彼女は弱々しい声と震える唇で言った。

「ここは……」

「ウチの荒れ地の中だよ、なんでこんなところに倒れてるんだ」

「ダンジョンの中……では、ない……のですね?」

はあ? ダンジョンてなんだ?

俺は眉をひそめながら問い返した。しかし彼女は空を見上げ。

「ああ、太陽。よかった、脱出できたようです……」

それだけ言って、カクン、と頭が落ちる。

「おいおいおい、最後まで意味がわからないんだけど!」

彼女は答えない。

代わりに応えたのは、彼女の寝息だった。

気絶というよりは、力尽きて寝てしまったという風に見える。

「困るぞ、そんな」

こんな時代に行き倒れ?

俺は呆然としたのだった。