公開日

連載中

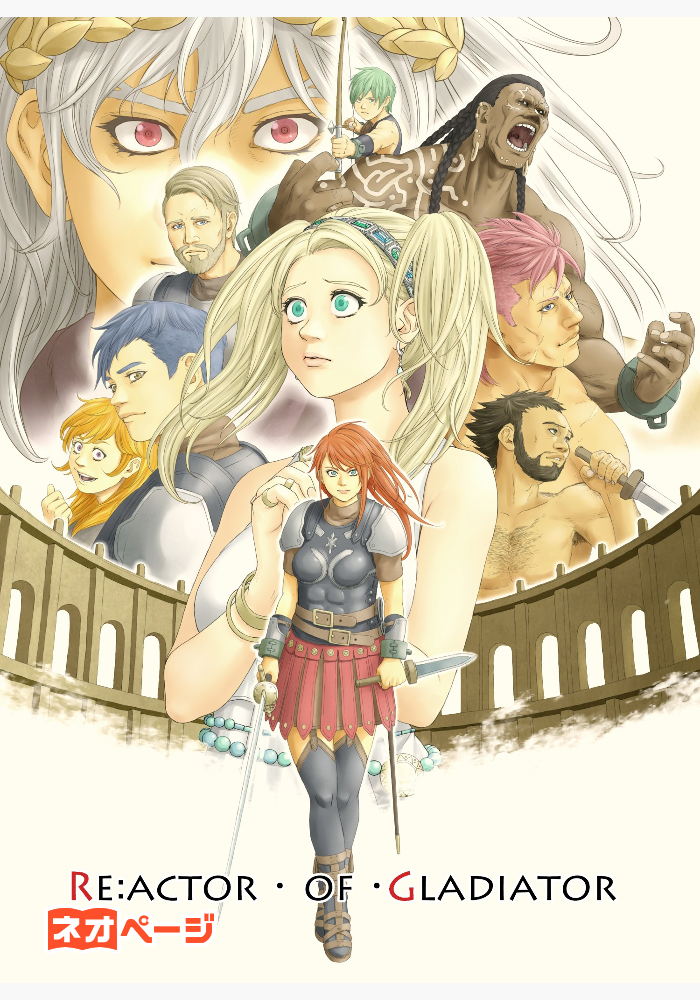

強くもない、賢くもない、それでも彼女は『すべて』を魅了する。

開幕「はじめての殺し合い」

耳をつんざく歓声、雄叫び。全身に痛いほど叩き付けられる様々な轟音。

喧騒にさらされながら、ボクたちは埃に塗れた『薄暗い待機場』から眩しい太陽の下へと引きずり出された。

フィールドは一見して直径二百メートル程度の円形。その周囲を高さ三メートル程度の壁がとり囲む。

ここは所謂『円形闘技場』というやつだ――。

陽射しの反射に照りつけられて、大勢が蠢く様がチカチカと眼球に刺さる。

観客は二千人程度だろうか、八方からぶつけられる激昂、罵倒、意味すらなさない絶叫の数々がボクを含む三十人の闘士を叫び殺さんばかりの勢いで包囲していた。

その圧を跳ね除けんと闘士たちも猛る。双方のボルテージから生まれる息苦しいまでの熱気に、ボクは脳が溶け出してしまいそうだ。

『殺戮コロシアム』この無慈悲な空間で、ボクは完全に場違いだった。

ボクはきっとネズミ一匹殺したこともない。本気で人を殴ったことがあるかも怪しい。そんな小市民だ。

だのに、これから参加させられるのは正真正銘の殺し合い。しかも見世物としての殺戮だ。

数分か、はたまた数秒後か、合図とともにボクらは手にした凶器と狂気で隣人を殺傷し合う。

何にしても、行き着くところは『確実な死』だと確定している。

顔面が焼け爛れてしまいそうなのは熱気のせいか錯覚か、鼓動に加速する血流が眩暈を誘発する。

ボクはこれから死ぬ――。思いつく限り最もシンプルな方法、暴力によって人生の幕を閉じるのだ。

「!!!!!!」

客席で悲鳴が上がると連鎖的に会場全体がザワめき出した。

三十人からの屈強な男たち。その中にたった一人、『少女』が混ざっていることに皆が気付いた。

ボクは呟く。

「おお、目立ってる……」

そう、ボクは『女の子』だ。

観客の鳴り止まぬ叫声と、闘士達の雄叫びが交錯する振動。その余波だけで身体が弾け飛びそうな、ちっぽけな女子。

どうした訳かここはコロシアムで、皆は血に飢えた屈強な闘士たちで、ボクだけが非力な一般女子なのだ。

周囲ではボクの倍もある巨漢の群れがウホウホ、ウホッウホッと大合唱を奏でている。

そうやって闘争本能を昂らせ殺戮モードのスイッチを入れるのだろうが、そんな場所にいるだけでも恐ろしい。

普通の感覚ならば地べたに尻もちをついて泣きわめくのが関の山ではないだろうか。

繰り返す。『円形闘技場』ここがボクの墓場だ――。

始まる前から死を覚悟してしまっている。そんなネガティヴもどうかご理解が頂けるとありがたい。

情けないことに手足の震えが止まらないのだ。

ボクはゴリラの群れの中に唯一の顔見知りを探した。

顔見知りとは言っても、一刻前に初顔合わせを済ませたばかりの青年アルフォンス。

闘技場にはおよそ似つかわしくない軟弱な魔法使い。

一蓮托生とばかりにボクをこんな場所に引きずり込んだ張本人である。

「あ、いたっ! アルフォンス、おまえ、なんでそんな所にいるんだよ!」

疫病神は闘場の中央辺りから集団の端っこに居るボクに向かって何かを訴えていた。

「……!! ……!!」

しかし、騒音に紛れてぜんぜん声が届いて来ない。ボクは聞き返す。

「な、何?! ……えっ、作戦?!」

アイツ。何だって、あんな闘場のど真ん中にいるんだ。馬鹿なの? 話を聴こうにも危なくて近づけやしない。

「……!! ……!!」

アルフォンスのアレはいったい何のアピールだろう。

重要なことかもしれないけれど、今までのパターンからすると、どうせ悲報に違いない。

そう考えればすっかり興味が失われたのだった。

――自らの訃報にどん底まで滅入っているのに、これ以上、憂鬱な情報を入れたくない。

ボクは了解のサインの代わりに、親指を下に向けるジェスチャーで返す。

「インチキ魔法使い、地獄に落ちろぉ!!」

「……!! ……!!」

それを見て意思疎通ができたと勘違いしたのだろう。彼は満足げに頷いて見せた。

「満面の笑顔だな……」

ボクは苦笑い。もうすぐ死ぬというのに悲壮感に欠けるやつ。

魔法使いアルフォンスはただの雑魚としてヒッソリと死ぬ。

一方、ボクは活躍しようが弄り殺されようが観客を沸かすことになるだろう。

だって、『紅一点』というドラマが付加価値としてあるのだから。

「ああっ!! ヤダヤダヤダぁぁぁっ!!」

ボクは闘技場にあがって初めて雄たけびをあげた。

死にたくない! 死にたくない! 痛いのは嫌なんだ! そう唱えながら頭を抱えた。

そろそろ合図が鳴り響く。極力、他の選手からは距離を取った。

もちろん全員がそうするかと思ったけれど、ほとんどは『密集状態』を崩さないでいる。

興奮状態の者と、興奮状態に自らを追い込むのに必死な者とが額を突き合せている。

虚勢を張っても仕方がないことを理解している分、ボクは冷静な方なのかもしれない。

非現実的な光景にどこか観光気分なのか、頭はやたらと冴えていた。

心臓は爆発寸前、手足は絶賛高速振動中。だけれど会場は見渡せている。

視野が広くなっているのか、ボクに注目している大勢を意識することができる。

「こんなことなら、メイクの一つもして出たかったかも……」

観客の視線にそんなことを考える余裕までもが生まれてくる。

後に引けないことで覚悟が決まったのか、会場の雰囲気に触発されたのか、意識に変化が起き始めていた。

――即退場じゃ盛り上がらないよね。

仕方ねぇ!! 行けるとこまで踏ん張ってやるかぁっ!!

腹を括ったと同時に開始の銅鑼が鳴り響き、殺し合いは一斉に開始された――。

さあて、悪趣味なお客さん。弱者が勝ち上がる逆転劇でスカッとしたい?

それとも、少女がいたぶられる悲劇に興奮したい?

ボクは半ばヤケクソ気味に武器を構える。

さて、得物は陳列されていた多種多様な凶器の中からチョイスした、余り物の『戦槌』だ。

棒の先端に殴打用の錘が付いただけのシンプルな鈍器で、特徴といえば柄が長めなことくらいか。

選択の理由はいたってシンプル。非力なボクが片手で振り回せる武器が貧弱だったのと、なにより刃物を持つことに抵抗があったからだ。

――刺すのが怖い。そんなレベルの奴がこの状況って笑えるよね!?

開始から数十秒、戦況は意外にもボクに優位な展開をみせていた。

血溜まりにはすでに死体が転がり始めているにもかかわらず、まだボクは誰とも交戦していない。

この状況は想定外だ。数を減らすのが目的な以上、弱いやつから優先的に排除されると考えていた。

開始と同時、闘士たちは一丸となってボクに押し寄せて来る。そんな絶望的な想定だったのだ。

しかし、それは被害妄想だったと言わんばかりに誰もこちらへは向かって来ない。

――これは、アウトオブ眼中だ!!

ボクは弱すぎるのだ。彼らにとって身を守ることは殺すこと以上に重要な目的だ。

肉食獣のうごめく檻でハムスターを警戒する意味はないし、優先的に狙うほどの価値もない。

つまり脅威度が低く、いつでも始末できるから放置ということ。

「やったー!! 弱くて良かったー!!」

これは嬉しい誤算。ボクは諸手を挙げて喜んだ。

例えば終盤。あと数人殺せば勝ち抜けという状況にまでなれば、か弱いボクは真っ先に狙われるだろう。

逆を言えば、目立つ真似さえしなければ終盤までは残れるってことだ。

開始と同時にリンチを想定していた身としては、事態は大分好転している。

これには武器も一役買っている気がする。ブレイドやスパイクが付いていないことで無駄に相手を刺激しないからだ。

やるじゃん、平和主義ハンマー!!

闘士たちを刺激しないように、ボクは密度の薄い場所を渡り歩く。

いつでも敵襲に対応できるよう神経を張り巡らせていると、密集地帯から離れた所で視線同士がかち合った。

罪人や奴隷がみんな屈強とは限らない。ボクと同じスタンスのチキン闘士だと判断できた。

「…………」

「…………」

しばしの睨めっこ状態――。転じて、ソイツは迷いなくこちらに向かって突撃を開始した。

「マジかっ!?」心の声が音になった。

強者にとって弱者は取るに足らない存在だが、弱者にとって自分より下の相手はオアシス的存在だ。

チキン闘士はじつにイキイキとした眼差しで直進してくる。

――くそう、ネコまっしぐらかよ!!

ボクは追い詰められたネズミ。少しは楽ができるかと思えば、いつの世も最弱に平穏は訪れない。世知辛いぜっ!

「に、逃げないぞ……ッ!」

ボクは迎え撃つ覚悟を決めた。それしかない、逃げたら負ける。

体重も装備もこちらの方が軽いだろうけど、筋力の差は瞬発力の差、逃げてもすぐに追いつかれるだろう。

正面で迎え撃つのと背後を取られるのとでは大違い、正解は一つ。

接触寸前――。待ち構えていたぶん相手の動きはよく見えた。

ダッシュからの剣による初撃は一直線、それを引き気味に側面へと体を躱す。

――よし!

転じて、剣を振り下ろした相手の動作の隙に向かってハンマーの一撃を炸裂させた。

「ふんぬっ! て、当たった!?」

小さく歓喜する。

追撃――は、叶わないっ!

ボクの一撃は相手の体制を崩すには到らなかったからだ。

重量のあるハンマーでのスイングよりも片手剣の二撃目が速い。

ボクは無理せずに距離を取った――。

攻撃は狙い通りに顔面を捉えていた。しかし距離が近くろくな遠心力を得られなかったそれではダメージもお察しということか。

打撲くらいはさせたかもしれない。それでもアドレナリンがドバドバでているであろう今、決定打にはほど遠かった。

――倒すどころか怒らせただけだ!!

自分より弱そうなターゲットを物色してボクに行き着いたくらいだ。彼はきっとこの中では最弱に近い。

それでも確実にボクより攻撃力があり、打たれ強く、素早く動ける。

それを補い得るのは技術だけであり、殺しの経験なんてもんはもちろん皆無だった。

二撃目を受け流す。ここで『ハンマーを選んだ理由』その二つめが活きた。

――ハンマーを選んだ理由その二、長柄を両手で握ってその間隔を広く取れる。

剣などの握りが狭い武器では衝撃を受け止めきれない。

華奢な手首は一発で破壊され、武器を取り落とす結果となっただろう。

身長差がある以上、相手の攻撃はほとんどが高所からの振り下ろしになる。

威力、速度共に増し、角度的にもとても捌ききれない。

ハンデを克服するには相手よりリーチのある武器が必須だった。

幸い、相手の得物はグラディエーターの語源にもなった『グラディウス』と呼ばれる広刃の短剣だ。

盾を扱いつつ片手で自在に取り回すのに適した造りだ。その分、リーチは短い。

とはいえ、相手が弱気でなければ勝負は決まっていただろう。

二発、三発と押し込めば、小回りの効かない長物に足を引っ張られて転倒し、ボクは簡単にトドメを刺されるだろう。

双方の消極的戦術と幸運だけで辛うじて延命をしているに過ぎない。

押されたら倒れる。それくらいの体力差が男女の間にはあるのだ。

――ボク、まだ生きてる。なんで……?

どうせ死ぬなら即死が良いけど、あの鉄板としか言いようのない剣で叩き斬られるのは絶望的に痛そうだ。

――嫌だ、嫌だ、嫌だッ!!

ボクは考える。頭をフル回転させる。

速度の不足はリーチで補うとして、威力はどうしたらいい? やはり遠心力、フルスイングの一撃が必要だ。

そして大振りを当てるにはその状況を作り出す必要がある。自分より機敏な相手にフルスイングを当てるにはどうしたら良いか――。

『攻撃するぞ』という意思表示に偽装しながら、ハンマーの握り方をあれこれと模索する。

答えが見つかるまでは膠着状態を維持しなくてはならない。

しかし威嚇の効果も限界だ。どんなに慎重な人間でも、いつかは必ず痺れを切らす。

相手の表情に殺意が濃くなっていく――。

ここまでか……。

敵が必殺を仕掛けたのを察知したボクは距離を取――らない。前に出る!

相手が様子見をやめて攻勢に出たらボクの負け、たったそれだけでボクは負ける。

だから、出鼻は挫かなくてはならない。

――これで決めるしかない!!

「「おおおおおおおおっ!!」」

双方の前進により接近は一息。駆け出した前足に体重を乗せ、ハンマーを大上段から振り下ろした。

それがフルスイングでの最短にして最速、最大威力の一撃。

それでも相手が剣を突き出す速度には敵わない、鋭い切っ先が迫る――。

ボクは知っていた。ボクの攻撃より相手の攻撃が先に到達することを。

前に出れば死が待っていることを。

――だからこそ、先手が打てた。

前足に乗せていた体重を後ろ足にシフトする。急ブレーキだ。

ボクの前進を想定して繰り出された相手の攻撃は、初動が速すぎたためボクまで届かない。

そして『武器のリーチ差』でボクの攻撃だけが届く! 急停止したことで威力は削がれない。

重心が前傾から縦に変化したことで、振り下ろす動作に最適化され、威力はむしろ増している。

相手は避けられない。

体勢が伸びきっているし、なにより相手が攻撃を開始するよりボクがハンマーを振り下ろすのが先だったからだ。

突進してきた相手に対して、遠心力と重力を加えたフルスイングの一撃が、完璧なタイミングでカウンターヒットする。

鈍い手応え――。相手の肩口にハンマーがめり込み、決定的なダメージを与えその場に叩き伏せた。

「どうだッ!!」

ボクが注視する中、相手は数度痙攣するとそのまま意識を失い動かなくなった。

――倒した……?

地面に倒れ伏す敵を見下ろした。明らかに自分より強い相手にボクは勝利していた。

「はあ、はあ、はあ、かっ……はっ……」

気付けば、心臓が破裂しそうな程に呼吸が乱れている。

「ふう、良かった……」

ボクは心底安堵した。

攻撃が頭部に当たらなくて本当に良かった。そうなっていたら、きっと命を奪っていたに違いないから。

情けないことに、ボクはこの後に及んで人を殺す覚悟すらないのだ。

頬を拭う。

それは相手に対する哀れみだとか、そんな思いやりの涙じゃない。

自分より一回りも大きい人間が、刃物を持って襲いかかって来たことに対する恐怖の涙だった。

六人に一人しか生き残れないこの競技で、ボクはまだたった一人を倒したに過ぎない。

殺し合いは終わらない――。

生きて帰る方法はたった一つ。『最弱のボク』が剣闘王者を倒し、このコロシアムの頂点に立つこと。

それ以外は『死』だ。

とにかく視界がボヤけていては堪らない、ボクはゴシゴシと涙にそぼ濡れる瞳を拭う。

その時、ボクに大喝采が降り注いだ。

まるで、この殺戮コロシアムに新しいスターが誕生したことを歓迎するかのように。

ボクが『この世界』に放り込まれたのは実に先程、ほんの半刻前のことだった――。

『殺戮コロシアムでボクは序列七位に恋をする』第一幕 開幕。